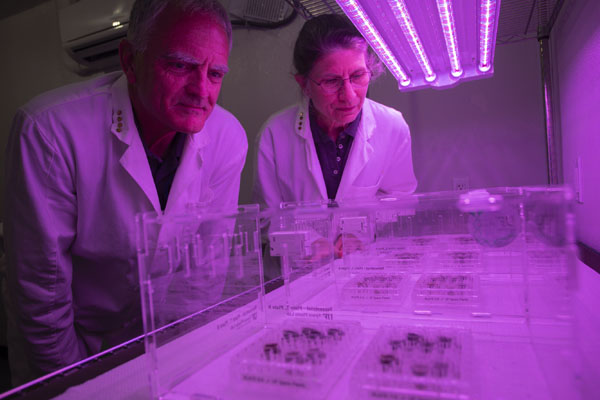

فلوریڈا: سائنسدانوں نے چاند سے لائی گئی مٹی میں پودے اگا کر انسانی تاریخ میں پہلی بار قمری اور خلائی تحقیق میں ایک سنگ میل عبور کرلیا۔

سائنسی جریدے ’’جرنل کمیونیکیشنز بائیولوجی‘‘ میں شائع ہونے والے ایک نئے مقالے میں فلوریڈا یونیورسٹی کے محققین نے انکشاف کیا ہے کہ چاند سے لائی گئی مٹی میں بیج ڈالے گئے جس میں سے پودے اگ آئے اور کامیابی کے ساتھ بڑھتے بھی گئے۔

اس تحقیق میں یہ چھان بین بھی کی گئی کہ پودے چاند کی مٹی جسے قمری ریگولتھ بھی کہا جاتا ہے اور جو زمین پر پائی جانے والی مٹی سے یکسر مختلف ہوتی ہے، حیاتیاتی طور پر کس طرح کا ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔

محققین نے اس تحقیق کو چاند پر یا خلائی مشن کے دوران خوراک اور آکسیجن کے لیے ایک دن میں پودے اگانے کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج اس وقت سامنے آئے ہیں جب آرٹیمس پروگرام انسانوں کو چاند پر واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔

تحقیقی مقالے کے مصنفین میں سے ایک اور باغبانی کی سائنس کی ریسرچ پروفیسر انا لیزا پال نے کہا کہ پودوں کے اگنے سے یہ ثابت کرنے میں مدد ملی کہ چاند سے واپس لائے گئے مٹی کے نمونوں میں پیتھوجینز یا دیگر نامعلوم اجزا موجود نہیں تھے جو زمینی زندگی کو نقصان پہنچاتے تھے۔

اسی طرح ایک اور مصنف انسٹی ٹیوٹ آف فوڈ اینڈ ایگریکلچرل سائنسز میں باغبانی کے سائنس کے ممتاز پروفیسر روب فرل کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے آرٹیمس کو خلا میں پودے اگانے کے بارے میں بہتر تفہیم کی ضرورت ہوگی۔

سائندس دانوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس تحقیق سے چاند پر پودے اگانے اور ان سے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے مزید تحقیق سے ہم اس قابل ہوجائیں گے کہ چاند پر قدرتی آکسیجن حاصل کرسکیں۔

https://www.express.pk/story/2321630/508/

ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پتے کی پتھری اور پتے کے سرطان کے درمیان ایک واضح تعلق موجود ہے اور یوں پتھریاں آگے چل کر سرطان کا تعلق بھی بیان کرسکتی ہیں۔

ایسے مریض جو پینکریاٹک ڈکٹل ایڈینوکارسینوما (پی ڈی اے سی) کے شکار ہوں ان میں چھ ماہ سے ایک سال کے اندر اندر پتے میں پتھریاں نمودار ہوسکتی ہیں۔ یعنی پتھریاں کینسر کی وجہ بن رہی ہیں اور کینسر بھی پتھریوں کو ظاہر کررہا ہے۔ واضح رہے کہ پی ڈی اے سی 90 فیصد واقعات میں ہلاکت خیز ہوتا ہے کیونکہ اس کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے۔

ضروری نہیں کہ پتے میں پتھری کا ہر معاملہ ہی کینسر کو ظاہر کرے تاہم کینسر کی ابتدا ہوتے ہی پتے میں پتھری نمودار ہونے کے واقعات میں اضافہ ہوسکتا ہے اور یہ شرح دیگر کیفیات کے مقابلے میں پانچ سے چھ گنا زائد ہوسکتی ہے۔

بوسٹن میڈیکل سینٹر کی ماہر ڈاکٹر ماریانہ پیپاگورج کہتی ہیں کہ پتے کے سرطان میں مبتلا افراد میں بچ جانے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ اس کی شناخت مشکل سے ہوتی ہے اور اس میں تاخیر بھی اموات کی وجہ بن رہی ہے۔

اس ضمن میں 2008 سے 2015 کے درمیان ڈاکٹروں نے پی ڈی اے سی کے 18 ہزار سے زائد کیس کا جائزہ لیا اور اسی ڈیٹا بیس میں موجود مزید 99 ہزار مریضوں سے اس کا موازنہ کیا۔ ابتدا میں پتے کے کینسر کی عام کیفیت یعنی پی ڈی اے سی کے شکار چار اعشاریہ سات فیصد مریضوں کے پتے میں پتھری بننے لگی تھی۔ اور ڈیڑھ فیصد افراد کا پتہ نکال دیا گیا تھا۔

اب جن افراد کو صرف پتھری ہوئی اور کینسر نہ تھا ان میں صرف اعشاریہ آٹھ فیصد لوگوں میں پتے میں کنکر بنے اور صفر اعشاریہ تین فیصد افراد کا ہی پتہ نکالا گیا۔

ماہرین کے خیال میں یہ ایک اہم پیشرفت ہے جسے پتے کے سرطان کی شناخت، بروقت علاج اور جان بچانے میں مدد مل سکتی ہے۔

https://www.express.pk/story/2321707/9812/

نیویارک: مرگی کے مرض کی سب سے خوفناک شدت وہ ہے جس میں کوئی دوا کام نہیں کرتی اور متاثرہ بافت کو نکال باہر کرنا آخری راستہ رہ جاتا ہے۔ اب ماہرین نے دماغ میں دورے کی وجہ بننے والے مقام کی درست نشاندہی میں بہت غیرمعمولی کامیابی حاصل کی ہے، بصورتِ دیگرگڑبڑ والی اصل جگہ کا تعین بہت مشکل تھا۔

کارنیگی میلون یونیورسٹی کے پروفیسر بِن ہی اور ان کے ساتھیوں نے ہارورڈ میڈیکل اسکول کے تعاون سے ایک نئی ٹیکنالوجی وضع کی ہے جو کم سے کم نقصاندہ اور تکلیف دہ طریقہ بھی ہے جو الیکٹروفزیولوجیکل ریکارڈنگ کے تحت کام کرتا ہے۔

مرگی کی شدید صورت میں بھیجے کے متاثرہ حصے کو نکال باہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ روایتی انداز میں کھوپڑی میں سوراخ کرکے دماغ کی اوپری سطح پر الیکٹروڈ لگائے جاتے ہیں۔ برقیرے (الیکٹروڈ) کئی دنوں اور ہفتوں تک دماغ کے اس مقام کا تعین کرتے ہیں جہاں سے مرگی کے دورے پھوٹتے ہیں۔ اس عمل میں بہت وقت لگتاہے، خرچ بڑھتا ہے اور مریض الگ تکلیف کا شکار رہتا ہے۔

اب نئے طریقے سے صرف دس منٹ میں 88 فیصد درستگی سے مرگی والے دماغی حصے کی شناخت کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد جراح سرجری کی بدولت اس مقام کا آپریشن کرسکتے ہیں۔

اس ٹیکنالوجی کو مجموعی طور پر 27 افراد پرآزمایا گیا تو اس کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ۔ اس ضمن میں مشین لرننگ اور اے آئی سے بھی مدد لی گئی ہے۔ تاہم اب بھی کھوپڑی میں سوراخ کرکے الیکٹروڈ کی ضرورت رہتی ہے لیکن درست تعین کے لیے برسوں یا ہفتوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔

جب اسی مقام کی بافتوں (ٹشوز) اور خلیات کو جب آپریشن سے نکالا گیا تو 92 فیصد مریضوں میں مرگی کے دورے ختم ہوگئے ۔ اس عمل میں الیکٹروڈ نے دماغ میں برقی سگنل کا ہر طرح سے بہاؤ نوٹ کیا اور خلل کی صورت میں خود سافٹ ویئر نے پیشگوئی کی یہاں سے مرگی پھوٹ رہی ہے۔

https://www.express.pk/story/2321427/9812/

موت کے بعد زندگی، سائنسدانوں کو بڑی کامیابی مل گئی

May 12, 2022 | 19:37:PM

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد تمام انسانوں کو ایک بار پھر زندہ کرے گا تاہم سائنس تاحال اس ترقی کو نہیں پہنچی کہ اس حقیقت کی تصدیق کر سکے۔ بہرحال اب سائنسدانوں نے اس حوالے سے ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ میل آن لائن کے مطابق امریکی سائنسدان مرنے والے لوگوں کی طرف سے عطیہ کی گئی آنکھوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس بریک تھرو کے بعد انسان کے دیگر اعضائ، بالخصوص دماغ، کو بھی موت کے بعد واپس زندگی کی طرف لانے کی امید پیدا ہوگئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق امریکہ کی یونیورسٹی آف اوٹاہ کے سائنسدانوں نے عطیہ کی گئی آنکھوں پرلیبارٹری میں تجربات کیے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ آنکھیں انتہائی مدھم روشنی میں بھی بالکل اسی طرح کام کر رہی تھیں، جیسے زندہ ہوتے ہوئے کرتی تھیں۔ ان آنکھوں کے ریٹینا میں پائے جانے والے خلیے اس آدمی کی موت کے 5گھنٹے بعد تک روشنی آنے پر ردعمل دیتے رہے۔

تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر فاطمہ عباس کا کہنا تھا کہ آنکھ کے ریٹینا میں جو نیورانز پائے جاتے ہیں وہی انسان کے مرکزی عصبی نظام(دماغ اور ریڑھ کی ہڈی وغیرہ)میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ریٹینا کے نیورانز موت کے پانچ گھنٹے بعد تک زندگی کی طرف واپس لائے جا سکتے ہیں تو اس سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ دماغ سمیت پورے مرکزی عصبی نظام کے نیورانز کو بھی واپس زندگی کی طرف لایا جا سکتا ہے۔

https://dailypakistan.com.pk/12-May-2022/1437548?fbclid=IwAR2k-SFKJXUusfSgUbsMJSpSpmJ7pds8botH3mJlj3LjnDOgAHseNSyplR8

برمنگھم: ایسٹن یونیورسٹی کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ٹریفک روشنیوں کو قابو کرنے والا مصنوعی ذہانت پر مبنی ایسا نظام بنایا ہے جس کی بدولت ٹریفک جام قصہ پارینہ ہوجائے گا۔

اپنی نوعیت کا یہ پہلا جدید ٹریفک سگنل نظام اپنے طاقتور کیمروں کی بدولت ازخود اندازہ کرتا ہے کہ کس طرح کی گاڑیوں کو روکنا ہے اور اس کے لیے سرخ، و سبز بتیوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔

اگرچہ یہ خود بہت سی ویڈیو ریکارڈنگ کی مدد سے بنایا گیا ہے لیکن پروگرام مسلسل خود کو بہتر بناتا رہتا ہے اور آزمائش میں یہ ٹریفک کنٹرول کرنے والے تمام نظاموں سے بہتر اور مؤثر قرار پایا ہے۔

پاکستان کے گنجان آباد شہریوں کی طرح دنیا میں آبادی کا بڑا حصہ ٹریفک جام میں اپنا قیمتی وقت خراب کرتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی اسی بڑے مسئلے کو حل کرتے ہوئے تیار کی گئی ہے۔ دوسری جانب سبز بتی کے انتظار میں لاکھوں کروڑوں روپے کا ایندھن الگ ضائع ہوتا ہے۔

سافٹ ویئر کو حقیقی سڑک کے ایک تھری ڈی سیمولیٹر پر تربیت دی گئی ہے۔ اس میں مختلف موسمیاتی کیفیات اور ٹریفک کے پس منظر کو شامل کیا گیا ہے۔ لیکن حقیقی ماحول میں استعمال کے بعد بھی یہ ہمیشہ سیکھتا اور خود کو بہتر بناتا رہتا ہے۔

مصنوعی ذہانت سے سافٹ ویئر کو بتایا گیا ہے کہ ٹریفک جام گھاٹے کا سودا ہے اور اگر کوئی سواری انتظار نہیں کرتی اور تیزی سے آگے بڑھے تو اسے انعام قرار دیا گیا ہے۔ یوں سافٹ ویئر پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ سگنل کو کچھ اس طرح استعمال کرے کہ کاریں کسی رکاوٹ یا ٹکراؤ کے بغیر آگے گزرتی رہیں۔

مصنوعی ذہانت (آرٹیفشل انٹیلجنس) کی بنا پر ٹریفک سگنل کو ازخود چلانے والا یہ نظام فی الحال سڑک پر لگے سینسر سے کاروں کی تعداد نوٹ کرتا ہے اور اس پر ردِ عمل دیتا ہے۔ یعنی گاڑیوں کو شمار کرکے اپنا کام کرتے ہوئے بہتر فیصلہ دیتا ہے۔

اس پورے نظام کی عملی آزمائش اسی برس شروع کی جائے گی۔

https://www.express.pk/story/2320947/508/

کیمبرج: سبزنیلی الجی سے ایک بہت چھوٹے کمپیوٹر کو مسلسل چھ ماہ تک چلانے کا کمیاب عملی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک راہ کھلی ہے کہ ہم مستقبل میں الجی اور سائنو بیکٹیریا سے بھی بلاتعطل بجلی حاصل کرسکیں گے۔ اگرچہ اب بھی اس توانائی کی شرح بہت کم ہوسکتی ہے۔

یہ الجی سائنوبیکٹیریا بھی کہلاتی ہے جوضیائی تالیف (فوٹوسنتھے سز) سے توانائی بناتےہیں۔ خیال ہے کہ ان سے چھوٹے آلات کو مہینوں بلکہ برسوں تک قوت دی جاسکتی ہے۔ اس طرح ماحول دشمن سیل اور بیٹریوں سے کا استعمال کم کیا جاسکتا ہے۔

کیمبرج یونیورسٹٰی کے سائنسداں کرسٹوفر ہووے اور ان کے ساتھیوں نے ایک چھوٹی سی، پینسل سیل کے برابر ڈبیا میں سبزنیلی الجی کو بھرا۔ یہ ڈبیا المونیئم سے بنی تھی اورایک طرف شفاف پلاسٹک لگا تھا۔ اس میں پی سی سی 6803 سائنوبیکٹیریا بھرا تھا جسے ’سبز نیلی الجی‘ بھی کہا جاتا ہے جو روشنی میں فوٹوسنتھے سز عمل سے اپنی خوراک اور توانائی بناتے ہیں۔

مناسب دورانئے کی دھوپ کے لیے اسے کھڑکی کے قریب ایک تختے پر رکھ دیا گیا۔ سے 2021 کے لاک ڈاؤن میں فروری میں لگایا گیا جہاں وہ اگست تک موجود رہا اور ایک چھوٹے مائیکروپروسیسر کے اینوڈ اور کیتھوڈ تک مسلسل بجلی فراہم کرتا رہا۔

کمپیوٹر بہت چھوٹا تھا جسے صرف 0.3 مائیکروواٹ بجلی درکار تھی اور اسٹینڈبائے پاور 0.24 چاہیئے تھا۔ کمپیوٹر کے ساتھ مائیکروکنٹرولر نصب کیا گیا جو بجلی کی مقدار نوٹ کرتھا تھا۔ کمپیوٹر کا کام یہ تھا کہ وہ 45 منٹ کے سائیکل تک چلتا تھا اور کچھ حساب کتاب کررہا تھا۔ اس کا ڈیٹا کسی ڈسپلے کی بجائے براہِ راست کلاؤڈ تک جارہا تھا جہاں سائنسدانوں نے اس ڈیٹا کا مکمل تجزیہ کیا تھا۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ پورے عمل میں ایک منٹ بھی بجلی نہیں رکی اور الجی اور بیکٹیریا نے چھ ماہ تک بجلی فراہم کی۔ لیکن اب تک ماہرین یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ بجلی کہاں سے آرہی ہے؟ شاید بیکٹیریا ہی براہِ راست بجلی بنارہے ہیں یا پھر المونیئم ڈبیا میں زنگ لگنے سے کوئی ری ایکشن ہورہا ہے جس سے الیکٹران بن رہے ہیں۔ غالب خیال ہے کہ بیکٹیریا ہی الیکٹران بنارہے ہیں۔

کیا حیاتیاتی بجلی کا یہ نظام بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاسکتا ہے؟ اس کا فی الحال تسلی بخش جواب نہیں اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ یعنی گھر کی چھت پر سائنوبیکٹیریا کا نظام پورے گھر کو بجلی نہیں دے سکتا۔ تاہم غریب اور دورافتادہ علاقوں میں چھوٹے آلات کی برقی بھوک کو ضرور اس سے پورا کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ماحول میں لگے حیاتیاتی سینسر یا موبائل فون چارجنگ کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔

بیکٹیریا دھوپ سے اپنی خوراک خود بناتے ہیں اور مہینوں زندہ رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ آلہ تاریکی میں بھی بجلی بناتا رہتا ہے۔ اگے مرحلے میں پلاسٹک کی عام بوتلوں میں الجی بھر کر کچھ مزید تجربات کئے جائیں گے۔

https://www.express.pk/story/2321259/508/

کیلیفورنیا: خواتین کے لیے گھر کی جھاڑو اور بالخصوص گیلے کپڑے سے فرش صاف کرنے کی مشقت بھاری ہوتی ہے اور اسی لیے روڈمائی ای وی اے روبوٹ بنایا گیا ہے جو یہ دونوں کام نہایت خوش اسلوبی اور تیزی سے انجام دے سکتا ہے۔

اپنا کام مکمل کرنےکے بعد یہ ازخود اپنے چارجنگ خانے میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں چارج ہوتا رہتا ہے۔ اب ایپ کی بدولت اس کی ٹائمنگ اور کام کا انتخاب بھی کیا جاسکتا ہے۔ اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود یہ بہت قوت سے ہوا کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 3200 پی اے قوت تک ہوسکتی ہے۔ اسی بنا پر یہ گرد کے چھوٹے ذرات کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔

آپ اسے ایپ سے کنٹرول ہونے والا ایک ایسا ویکیوم کلینر کہہ سکتے ہیں جو خودکار انداز میں کام کرتا ہے۔ یہ ازخود آگے بڑھتا ہے اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے۔ دوم اس کے اندر گردوغبار سے بھرا بیگ ہے جسے یہ ازخود خالی کرتا ہے۔ اگر آپ اس سے پونچھا لگوائیں گے تو یہ فرش کو نمی سے بھرپور کرکے اسے فوری طور پر خشک بھی کرسکتا ہے۔

بنیادی طور پر یہ تین طرح سے صفائی کرتا ہے یعنی ایک ہی نظام میں ویکیوم ہے، پونچھا ہے اور سوم جھاڑولگانے کا کام بھی کرسکتا ہے۔اگر آپ کو صوفے کے نیچے گھس کر گیلا کپڑا پھیرنے کا جھاڑو لگانے میں کسی مشکل کا سامنا ہے تو یہ روبوٹ اندر گھس کر یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ دوم اسے گوگل اور ایلکسا کے وائس کنٹرول سے بھی ہدایت دی جاسکتی ہیں، بصورتِ دیگر اسے ایپ سے چلانا بھی ممکن ہے۔

اس کا اندرونی نظام 60 روز کی گرد اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ اس گنجائش کی بنا پر گھر سے باہر رہتے ہوئے بھی یہ اپنا کام کرسکتا ہے۔ مکمل طور پر ہینڈز فری ویکیوم اور جھاڑ روبوٹ کی قیمت

https://www.express.pk/story/2320913/508/

لندن: قارئین کو یاد ہوگا کہ کورونا وبا کے دوران خون میں آکسیجن ناپنے کے پلس آکسی میٹر کی شدید طلب تھی۔ اب اسی بنا پر ایک کم خرچ اور مؤثر اسٹیکر بنایا گیا ہے جسے جلد پرلگا کر خون میں آکسیجن کی مقدار معلوم کی جاسکتی ہے۔

اس پیوند کی جسامت ایک چھوٹے بٹن جیسی ہےجو آکسیجن کی موجودگی اس وقت جامنی رنگت کے ساتھ روشن ہوجاتا ہے جب اس پر نیئر انفراریڈ روشنی ڈالی جائے۔ اپنی سادگی کی بنا پر یہ ایک بہترین سینسر بن سکتا ہے۔ تاہم اسےبدل کردوسری کیفیات کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ٹفٹس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈیوڈ کیپلان اور ان کے ساتھیوں نے یہ ایجاد کی ہے جو ایک باریک جھلی جیسی ہے۔ اسے چند منٹ کی جراحی کے بعد جلد کی اوپری سطح کے نیچے لگایا جاسکتا ہے اور مریض کو بہت معمولی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے گویا یہ ایک ٹیٹو کی طرح کا پیوند بن جاتا ہے۔

اس کی باریک پرت ایک نفوذپذیر جیل کی طرح ہے جسے ریشم کے پروٹین فائبروئن سے تیار کیا گیا ہے۔ فائبروئن نہ صرف ازخود حیاتیاتی طور پر گھل کر ختم ہوسکتا ہے پھر یہ حیاتی طورپر انسانی جسم کے لیے بھی موزوں ہے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک مرکب پی ڈی بی ایم اے پی ملایا گیا ہےاور آکسیجن سے بھرپور ماحول میں جب جب اس پر نیئر انفراریڈ (زیریں سرخ) روشنی ڈالی جائے تو اسٹیکر جامنی روشنی خارج کرنے لگتا ہے۔ یوں ایک عرصے تک یہ بدن کے اندر آکسی میٹر کا کام کرتا ہے اور اپنی کیفیت کی بنا پر چند ہفتوں یا مہینوں میں گھل کر ختم ہوجاتا ہے۔

اس کی پہلی آزمائش چوہوں پر کی گئی ہے تو اس نے روشنی خارج کرکے خون میں آکسیجن کی درست مقدار ظاہر کی۔ جس کی تصدیق دیگر طریقوں سے بھی کی گئی ہے۔

لیکن مزید بہتری کرکے خون میں شکر، لیکٹیٹ اور الیکٹرولائٹس معلوم کرنے کےلیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

https://www.express.pk/story/2320878/9812/

منی سوٹا: بعض قیمتی دھاتیں برقیات اور صنعتوں میں عام استعمال ہوتی ہیں لیکن کمیابی کی بنا پر ان کا حصول محال ہوتا ہے، لیکن اب ایک سادہ ٹیکنالوجی سے عام دھاتوں میں وہی خواص پیدا کئے جاسکتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ تانبا، پیتل اورفولاد عام دھاتیں ہیں لیکن سونا، پلاٹینم اور دیگر دھاتیں قیمتی ہیں اور اپنےبعض خواص کی بنا پر الیکٹرانکس اور دیگر صنعتوں کو ان کا کوئی متبادل نہیں۔ لیکن اب ایک نئے طریقے کیٹے لیٹک کنڈنسرکی مدد سے عام دھاتوں میں قیمتی دھاتوں جیسے خواص پیدا کرکے ان سے فوائد حاصل کرنا ممکن ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ المونیئم ٹنگسٹن جیسی دھات کی طرح برتاؤ کرسکے گی۔

جامعہ مِنی سوٹا کے سائنسدانوں نے بتایا کہ صنعتی مفید تعاملات (ری ایکشن) میں پلاٹینم، پیلیڈیئم، روڈیئم اور دیگر قیمتی دھاتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن نہایت کمیاب ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صنعتی پیداواری لاگت بڑھتی جاتی ہے۔

مِنی سوٹا کےسائنسدانوں نے بتایا کہ عام دھات سے الیکٹران نکالنے اور شامل کرنے سے کم ازکم دھات کی اوپری سطح پر عین مہنگی دھات والے خواص پیدا کئے جاسکتے ہیں۔ اس ضمن میں ’کیٹے لیٹک کنڈنسرآلہ‘ خاص کردار ادا کرسکتا ہے۔

’ایٹم اپنے الیکٹران کی تعداد نہیں بدلتے، لیکن ہمارے ایجاد کردہ نظام سے کم ازکم دھات کی اوپری سطح پر الیکٹران کی تعداد کم یا زیادہ ضرور کی جاسکتی ہے، اس طرح دھاتی کیمیا کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے جس میں ہم عام دھات کو قیمتی دھات میں بدل کر ان جیسے ہی کام لے سکتے ہیں،‘ تحقیقی مقالے میں بیان کیا گیا۔

اس آلے کو گرافین اور المونیئم آکسائیڈ سے بنایا گیا ہے۔ جب جب بجلی دی جاتی ہے وہ دوسری ایلومینا میں چارج شامل کرتا ہے جس سے اس کی سطح کے خواص بدلنے لگتے ہیں اور کم ازکم اوپری دھات کا حصہ قیمتی دھاتی خواص کا حامل ہوجاتا ہے۔ وولٹیج کی کمی بیشی سے اس پر الیکٹران کی تعداد کم یا زیادہ کی جاسکتی ہے۔ اب اسے کئی طرح کے صنعتی کاموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی فوری طورپر کئی صنعتوں میں استعمال کی جاسکتی ہے۔

https://www.express.pk/story/2320461/508/

نیوجرسی: ہاتھوں میں سماجانے والے ایک نئے آلے کی بدولت اب کسی بایوپسی کے بغیر جلد کے سرطان کی درست شناخت کی جاسکتی ہے۔

دنیا بھر میں اسکن کینسر کی شناخت کے لیے اس کا ایک باریک ٹکڑا نکال کر کئ روز تک تجربہ گاہ میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے جسے بایوپسی کہا جاتا ہے۔ لیکن اسٹیون انسٹی ٹیوٹ کا بنایا ہوا دستی آلہ ملی میٹر طولِ موج (ویولینتھ) سے کینسر کو دیکھ کر اس کے سرطانی اور غیرسرطانی ہونے کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

سرطانی تشخیص کے لئے بایوپسی کا عمل وقت طلب اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس میں مشکوک مسے یا چھالے کا ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹ کر تجربہ گاہ میں بھیجا جاتا ہے جبکہ اس کا زخم بھرنے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ اب یہ حال ہے کہ کئی مرتبہ بلاوجہ بار بار بایوپسی کرنا پڑتی ہے یوں جِلدی سرطان کی شناخت ایک معمہ بن چکی ہے۔

اب اسٹیونز انسٹی ٹیوٹ نے ایک نیا آلہ بنایا ہے جو کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ فوری طورپر نتائج دکھاتا ہے اور تجربہ گاہی معیار کے عین مطابق بھی ہے۔ یہ ملی میٹر سطح پر بایوپسی کی تصویر کشی کرتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی ایئرپورٹ پر اسکیننگ میں عام استعمال ہوتی ہے۔

آلہ جلد کی اسکیننگ کرتا ہے اوروہاں سے منعکس شدہ شعاعوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کا الگورتھم کئی اینٹینا سے بہترین تصویر بناتا ہے۔ یہ بلند وضاحت اور کسی رخنے کے بغیر چھوٹے سے داغ اور باریک مسے کو بھی دیکھ لیتا ہے۔

سب سے پہلے اس کا ایک بڑا ٹیبل ورژن بنایا گیا جس سے 71 افراد کی جلد اسکین کی گئی ۔ چند ہی سیکنڈ میں ہر مریض کا جائزہ مکمل ہوگیا اور ماہرین نے 97 فیصد درستگی اوراس کی سرطانی قسم معلوم کرنے میں 98 فیصد درستگی سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ شرح جدید ترین ہسپتال کی تجربہ گاہ سے بھی بلند تھی۔

اگرچہ سرطانی تصویر کشی کے کئی آلات دستیاب ہیں لیکن وہ بہت مہنگے اور بڑے ہیں اور غریب ممالک کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اس کے مقابلے میں نیا تیزرفتار دستی آلہ بہت کم خرچ اور مؤثر بھی ہے۔

ملی میٹر ویولینتھ کی وجہ سے روشنی جلد میں دو ملی میٹر تک سرایت کرجاتی ہے اور ابھار کا تھری ڈی نقشہ سا بناتی ہیں۔ پھر تصویر کو ایک سافٹ ویئر تک بھیجا جاتا ہے جہاں الگورتھم اس کے کینسر ہونے یا نہ ہونے کی پیشگوئی کرتا ہے۔ اس کے بعد بایوپسی سے مزید تصدیق کی جاسکتی ہے۔

اگلے مرحلے میں اسے مزید چھوٹا کیا جائے گا اور یوں صرف دو برس کے اندر اندر اس کا ایک ماڈل 100 ڈالر میں عام دستیاب ہوگا۔

https://www.express.pk/story/2319832/9812/

برلن: سمندر کھارے پانی سے بھرا ہوا ہے لیکن اب سائنسدانوں نے اس کے فرش پر چھپے ایسے ہزارہا گوشے دریافت کئے ہیں جن کے نیچے مختلف قسم کی شکروں کی بڑی مقدار موجود ہے۔

یہ مقامات سمندری گھاس (سی گراس) کے وہ بڑے بڑے مجموعے ہیں جو سمندری ماحول میں واحد پھولدارمقامات بھی ہیں۔ ایک جانب توان کے نیچے شکر موجود ہے تو دوسری جانب یہ خشکی کے جنگلات کےمقابلے میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی دگنی مقدار جذب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماحول دوستی میں یہ لاجواب ہیں۔

جرمنی کے میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدانوں نے ایک تحقیق شائع کرائی ہے اور کہا ہے کہ سمندری گھاس اپنی جڑوں سے شکر کی بڑی مقدار خارج کرتی ہے جو اطراف کی مٹی میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ اس پورے مقام کو رائزواسفیئر کہا جاتا ہے۔ یعنی پورے سمندر سے بھی 80 گنا زائد شکر یہاں پائی جاتی ہے۔

اس طرح خیال ہے کہ سمندروں میں کوکا کولا کے 32 ارب ٹن کے برابر شکر موجود ہے جو 60 لاکھ سے ایک کروڑ تیس لاکھ ٹن چینی کے برابر ہے۔ سمندری گھاس فوٹو سنتھے سز(ضیائی تالیف) کے عمل سے مختلف شکریات بناتی ہے جو ان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تاہم وہ اپنی ضرورت سے زائد شکر بناتی ہے اور وہ سکروز کی شکل میں رائزوسفیئر میں شامل ہوتی رہتی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شکر جمع کیوں ہورہی ہے اور آبی ماحول میں موجود لاکھوں کروڑوں خردنامیے اسے استعمال کیوں نہیں کررہے۔ سائنسدانوں نے اس پر بھی غور کیا ہے۔ پتا چلا کہ شکر کے ساتھ فینولک مرکبات بھی خارج ہوتے رہتے ہیں جنہیں دیگر سمندری جاندار ہضم نہیں کرسکتے اور یوں وہ سکروز قسم کی شکر استعمال نہیں کرتے۔

سائنسدانوں نے زور دے کر کہا ہے کہ سمندری گھاس کے بڑے مجموعوں کو بچانا بہت ضروری ہے کیونکہ ان میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار محفوظ ہے۔ اگر انہیں نقصان پہنچا تو سمندر میں 154 ملین ٹن کاربن خارج ہوگی۔

https://www.express.pk/story/2319753/508/

پینٹاگان: میدانِ جنگ میں کئی مرتبہ فوجیوں کی جان خطرے میں پڑجاتی ہے لیکن اب ایک وی آر اور آر عینک فوجی ڈاکٹروں کی مددگار ثابت ہوسکتی ہے۔

امریکی ادارے ڈارپا نے دیگر اداروں سے مل کر ایک آگمینٹڈ ریئلٹی (اے آر) آلے پر کام شروع کردیا ہے جو طبی معاون (میڈیکل اسسٹنٹ) کا کام انجام دے سکتا ہے۔ اس عینک کو پہن کر فوجی ڈاکٹر ایک دو نہیں بلکہ 50 طبی عوامل میں مصنوعی ذہانت سے مدد لے سکتا ہے۔

خوں ریز جنگوں میں عسکری طبی ماہرین کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے دوسری جانب زخموں سے چُور سپاہی کو بچانے کے پہلے گھنٹے یا پہلے دس منٹ کو گولڈن آور یا گولڈن ٹین منٹس بھی کہا جاتا ہے۔ عین اسی لمحے مریض کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم یہ ہر طرح کی صورتحال نئے طریقے کا تقاضہ کرتی ہےا ور عین اسی موقع پر اے آر عینک مدد کرسکتی ہے۔

مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جنگ میں ساتھ رہنے والا ڈاکٹر سرجن بھی ہو اور یوں بدلتی ہوئی جان لیوا صورتحال میں وہ بھرپور کردار ادا نہیں کرسکتا۔ عین یہی جگہ ہے جہاں مصنوعی ذہانت والی عینک اس کی مدد کرسکتی ہے۔ ڈارپا نے جو عینک بنوائی ہے کا پورا نام میڈیکل اسسٹنس، گائیڈنس، انسٹرکشن اینڈ کریکشن (میجک) ہے جس میں آڈیو اور ویڈیو کی سہولت موجوت ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ہدایات ڈاکٹروں کو بتاتی رہتی ہیں کہ اسے کیا کرنا اور کس طرح آگے بڑھنا ہے۔

پروگرام کو تربیت دینے کے لیے 2500 ویڈیوز اور پانچ کروڑ تصاویر دکھائی گئی ہیں۔ اتنی وسیع معلومات سے اے آئی الگورتھم سیکھنا شروع ہوا ہے۔ یوں سمجھئے کہ یہ سب ملکر اسے ڈجیٹل طبی معاون بناتے ہیں۔ منصوبے کے تحت فوجی ڈاکٹر کو صوتی ہدایات ملیں گی جن پر عمل کرتے ہوئے وہ سامنے پڑے زخمی سپاہی کی جان بچاسکے گا۔

میجک کی پہلی آزمائش اگلے 18 ماہ میں متوقع ہے۔

یوکوہاما، جاپان: سائنسدانوں نے کم ازکم چوہوں میں حمل ضائع ہونے اور پیدائشی نقائص کی وجہ بننے والی ایک اہم جینیاتی کیفیت معلوم کرلی ہے اور اس کا علاج بھی معلوم کیا ہے۔

یہ جین ایکس کروموسوم میں پایا جاتا ہے اور اگر اس کی سرگرمی کو دبادیا جائے تو وہ مردہ بچے کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ جین بیضے سے اگلی نسل تک جاتا ہے اور اس میں ڈی این اے سے وابستہ ایک پروٹین اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسری جانب یہ بچے کی نشوونما میں بھی نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔

جاپان کے مشہور رائکن سینٹر سے وابستہ میٹابولک ایپی جنیٹکس سے وابستہ تجربہ گاہ میں اس کا انکشاف ہوا ہے۔ تحقیق کے سربراہ ازوسا انوئی کے مطابق اس تحقیق سے بے اولادی اور بچوں کی نشوونما کے مسائل کو نئے سرے سے جاننا ممکن ہوگا۔

یہ جین نان کوڈنگ آراین اے پر مشتمل ہے جو ایک کروموسوم میں پایا جاتا ہے اور اسے Xist کا نام دیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دو طرح کے کروموسوم نارمل انداز میں ملیں تو حمل ٹھہرتا ہےان میں ایکس وائی اور ایکس ایکس کروموسوم کے جوڑے بنتے ہیں۔

یوں ماں اور باپ کے جنسی کروموسوم کی جوڑوں میں سے ایک ہی آگے بڑھ کر ملاپ کرتا ہے تو کبھی مردانہ اور کبھی زنانہ جین حاوی ہوتاہے۔ اسی سے بچے کی جنس کا تعین بھی ہوتا ہے۔ ماہرین نے چوہوں میں ایسی جینیاتی سرگرمی دیکھی ہے جس میں بالخصوص نربچوں کی موت ہوجاتی ہے یا وہ مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مادہ کی آنول نال بھی غیرمعمولی بڑھی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس عمل میں Xist کی سرگرمی بھی رک جاتی ہے جو مادہ کی جانب سے آتا ہے۔

پھر ماہرین نے باری باری کئی جین کو بے عمل کرکے یا خارج کرکے دیکھا کہ اس سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی Xist کو بحال کیا گیا تو چوہوں میں اسقاط کا عمل رک گیا اور معلوم ہوا کہ اگر اس جین کو سرگرم رکھا جائے تو حمل گرنے کا رحجان کم ہوجاتا ہے۔ عام حالات میں اسے Xist کی ناکارہ امپرنٹنگ کا نام دیا گیا ہے۔

تاہم انسانوں پر اس کے اطلاق کے متعلق کچھ بھی کہنا قبل ازوقت ہے لیکن انسانی ادویہ پہلے چوہوں کو ہی دی جاتی ہیں اور چوہے طبی تحقیق میں ہمارے بہترین دوست اور معاون بھی رہے ہیں۔

https://www.express.pk/story/2319170/9812/

ایک نئی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ بوڑھے افراد نوجوانوں کے مقابلے میں جھوٹی خبروں پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔

محققین نے بتایا کہ جھوٹی خبروں کا شکار ہونے کے جسمانی، جذباتی اور مالی نتائج بھی ہوتے ہیں خاص طور پر ان عمر رسیدہ افراد کے لیے جن کے پاس زندگی بھر کی جمع پونجی ہو اور انہیں سنگین طبی مسائل کا سامنا ہو۔

یونیورسٹی آف فلوریڈا میں پوسٹ ڈاکٹریٹ نفسیاتی ماہر اور تحقیق کے سرکردہ مصنف، ڈیڈم پیلیوینگلو نے کہا کہ تحقیق کا مقصد سچی اور جھوٹی خبروں کا تعین کرنے میں عمر کے فرق کا پتہ لگانا تھا۔

انہوں نے یونیورسٹی کی نیوز ریلیز میں کہا کہ ہم خاص طور پر یہ اس لیے جاننا چاہتے تھے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ زیادہ تر لوگ اپنی علمی صلاحیتوں میں کچھ کمی کا مظاہرہ کرتے ہیں جبکہ محصول معلومات پر کارروائی کرنے کی دماغی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔

مذکورہ بالا مطالعہ Experimental Psychology جرنل میں شائع ہوا ہے اور تحقیق مئی اور اکتوبر 2020 کے درمیان کی گئی تھی جس میں 61 سے 87 برس کے افراد اور کالج کے طلباء کا گروپ شامل تھا۔

https://www.express.pk/story/2319452/508/

ٹیکساس: کئی اداروں کے ماہرین کی ٹیم نے ثابت کیا ہے کہ غیرنامیاتی لیکن انتہائی اہمیت کی حامل بعض معدنیات (منرلز) سے زخم بھرنے اور متاثرہ پٹھوں کا اعضا کی مرمت کا کام لیا جاسکتا ہے۔

اس ضمن میں ٹیکساس اے اینڈ ایم یونیورسٹی میں بایومیڈیکل ماہرین نے کہا ہے کہ کچھ معدنیات جین ایکسپریشن کو باقاعدہ بناکر پروٹین اور خلیات سازی کو بڑھاتی ہیں۔ اس طرح ٹشوز(بافتوں) کی تشکیل ہوتی ہے اور خلوی سرگرمی بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔

غیرنامیاتی نوعیت کی معدنیات وٹامن، اینزائم اور ہارمون کے ساتھ ملکر بہت سے اہم کام کرتی ہیں۔ جسم کے اندر یہ ہزاروں کام انجام دیتی ہیں۔ کئی معدن تو جینیاتی افعال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر انہی کے حکم پر جسم کے اندر پیچیدہ سالماتی (مالیکیولر) نظام کام کرتا ہے۔

سائنسدانوں نے اب معدن پر مشتمل نینوذرات بنائے ہیں جنہیں اسٹیم سیل (خلیاتِ ساق) میں ملایا گیا ہے۔ اس سے اسٹیم سیل نے تیزی سے ہڈی کے خلیات کی تشکیل شروع کردی۔ نینوذرات کو نینو سیلیکیٹس کا نام دیا گیا ہے جس کےبعد معدنیات کا ایک اور اہم کردار سامنے آیا ہے۔

نینوسلیکیٹس کی شکل تھالی نما ہوتی ہے اور ایک ذرے کی جسامت 20 سے 30 نینومیٹر تک رکھی گئی ہے۔ نینوذرات خلیے کے لئے قابلِ قبول بن گئے اورخلیات نے انہیں جذب کرلیا۔ خلیے کے اندر جاکر یہ دھیرے دھیرے گھلنے لگے اور سیلیکون، میگنیشیئم اور لیتھیئم جیسی معدنیات میں جذب ہوگئے۔

اس کے بعد کئی جین کے سوئچ آن ہوگئے اور یوں خلیے تک سگنل بھیجنے یا مفید ہدایات پہنچنے لگیں۔ پھر خلیات نے ان پر عمل شروع کیا اور دیگر اقسام کے خلیات میں تقسیم ہوکر خاص پروٹین بناکر زخم یا نقصان کا ازالہ کیا۔ جینیاتی ہدایات سے جو خلوی پرت بنی اس میں کئی طرح کے پروٹین اور گلائیکوپروٹین شامل تھے۔

معدنیات پر مشتمل نینوذرات کے معالجے میں سلیکون، میگنیشئم اور لیتھیئم اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی معدنیات جینیاتی اظہار میں مدد کرسکتی ہیں۔ تاہم اس پر مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔

https://www.express.pk/story/2319735/9812/

پیساڈینا، کیلیفورنیا: رضاکاروں اور شوقیہ فلکیات دانوں نے ہبل خلائی دوربین کے ڈیٹا کو چھان کر ایک ہزار سے زائد سیارچے دریافت کئے ہیں تاہم اس میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے بھی مدد لی گئی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اب تک ہبل خلائی دوربین کا ڈیٹا اورتصاویربغور نہیں دیکھی گئی ہیں۔ ان میں کہکشاں، سیاروں، ستاروں کے علاوہ دیگر کئی چھوٹے اجسام بھی موجود ہیں۔ اب رضاکاروں نے سافٹ ویئرکی مدد سے 1316 سیارچے (ایسٹرائڈ) دریافت کئے ہیں۔

واضح رہے کہ ہبل خلائی دوربین ناسا اور یورپی خلائی ایجنسی کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ اس کی تصاویر میں بعض مدھم نقطے ملے جن پر غور نہیں کیا گیا۔ اس طرح کئی عشروں میں لاتعداد تصاویر لی گئی ہیں جن میں کئی ان دیکھی دریافتیں آج بھی ہماری منتظر ہیں۔

جمعے کے روز ہبل خلائی دوربین کی ٹیم نے باضابطہ اعلا میں کہا ہے کہ زونیورس نامی پروگرام کے تحت ہبل دوربین کی تصاویر میں سیارچے کی تلاش شروع کی گئی ۔ اس ضمن میں 2002 سے 2021 تک 11400 رضاکاروں نے بڑی محنت سے ہزاروں تصاویر کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیارچوں کے خمیدہ راستوں کو تلاش کیا۔ پھر اس کا ڈیٹا اے آئی سافٹ ویئر میں شامل کیا گیا جہاں مصنوعی ذہانت سے ان کی تلاش شروع کی گئی۔

بڑے اور واضح سیارچے تو فوری طور پر سمجھ میں آگئے لیکن 1031 مدھم روشنیاں ایسی تھیں جو مریخ اور مشتری کے درمیان موجود تھیں اور ان پر نظر نہیں گئی تھی۔ ہبل دوربین انتظامیہ نے رضاکاروں کی مدد سے ان پر غور شروع کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام سیارچوں کی تصدیق ہوئی اور اسے سمجھ کر ہم نظامِ شمسی کی ابتدائی کیفیت اور ارتقا کو سمجھ سکتے ہیں۔

اگلے مرحلے میں ان سیارچوں کی جسامت اور مدار پر غور کیا جائے جس سے نظامِ شمسی کے البم میں مزید سیارچے شامل ہوسکیں گے۔

https://www.express.pk/story/2319710/508/

لندن: پوری دنیا میں کینسر کے طریقہ واردات سمجھنے کی سرتوڑ کوشش کی جارہی ہے۔ اب اس ضمن میں زندہ سیل کی خلوی تقسیم (سیل ڈویژن) کے دوران کینسر کے مخلتف مراحل کو بہت تفصیل سے سمجھا گیا ہے جس سے علاج کے نئے طریقے سامنے آسکیں گے۔

اسے یوں سمجھیے کہ زخم بھرنے کا عمل خلیات سے شروع ہوتا ہے۔ صحت مند خلیے کی تقسیم کے دوران جب خلیہ ٹوٹتا ہے تو ہر کروموسوم کی یکساں نقول بنتی ہیں جو آگے چل کر دونوں خلیات می تقسیم ہوجاتی ہیں۔

یہ پورا کام ایک پیچیدہ حیاتیاتی مشین کے تحت ہوتا ہے جسے ’مائٹوٹک اسپنڈل‘ کا نام دیا گیا ہے۔ اب اگر معمولی گڑبڑ ہوجائے تو کروموسوم کی یکساں کاپیاں نہیں پاتیں اور اس عمل کو ’اینی پلوئڈ‘ کہا جاتا ہے۔ یوں دونوں خلیات میں یکساں جینیاتی معلومات سے محروم رہ جاتے ہیں اور ناقص ہوتے ہیں۔

یاد رکھیں کہ سرطان زدہ خلیات بھی ’اینی پلوئڈ‘ ہی ہوتے ہیں لیکن اب تک ہم اس عمل کو تفصیل سے سمجھ نہیں پائے تھے۔ اب واروِک یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیفن روئل اور ان کے ساتھیوں نے اس پر تفصیلی غور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض کروموسوم سیل اسپنڈل کے پاس کچھ جھلیوں میں کروموسوم پھنس کر غائب ہوجاتے ہیں۔ یوں خلوی تقسیم انبارمل ہوجاتی ہے اور نتیجے میں کینسر والا خلیہ وجود میں آتا ہے۔

اس کے لیے خلیات کی ایک طرح سے چیر پھاڑ (سرجری) کرنا پڑی۔ یہاں تک کہ جھلیوں (میمبرین) میں پھنسے کروموسوم نکال باہر کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ بھی وضع کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ گمشدہ کروموسوم کو بازیاب کرایا گیا اور یوں نارمل اور صحتمندانہ خلوی تقسیم کا عمل انجام دیا گیا۔

اس سے دو انکشافات ہوئے، اول کہ کروموسوم کھوجانے اور جھلیوں میں پھنسنے سے سرطان ہوتا ہے اور دوم اس طریقے کو خلوی سطح پر روک کر کینسر کے نئے علاج دریافت کئے جاسکتے ہیں۔ اس سے قبل بھی بہت سے سائنسداں خلوی تقسیم پر غور کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اسپنڈل میں جھانکا ہے جبکہ پروفیسر اسٹیفن نے خلوی تقسیم میں جھلیوں پر غور کیا ہے۔ اگر اس عمل کو پہلے مرحلے پر ہی روک لیا جائے تو پہلے مرحلے پر ہی کینسر کے فروغ کو روکا جاسکتا ہے۔

یہ تحقیق جرنل آف سیل بیالوجی میں شائع ہوئی ہے۔

https://www.express.pk/story/2319006/9812/

بیجنگ: ڈاکٹر اور پیتھالوجسٹ جانتے ہیں کہ پیشاب کئی امراض اور خود صحت کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اب سینسر والے اسمارٹ ڈائپر ٹیکنالوجی سے بالخصوص ان بزرگ مریضوں کی صحت کا احوال معلوم کیا جاسکتا ہے جن کی فوری نگہداشت بہت ضروری ہوتی ہے۔

وجہ یہ ہے کہ ڈائپر پہنے مریضوں کو باربار پیشاب کے نمونے کےلیے تکلیف نہیں دی جاتی اور اب چینی ماہرین نے حساس سینسر کو عام ڈائپر میں سی دیا ہے جن کی بدولت مریض کے پیشاب کا حقیقی وقت میں تجزیہ کیا جاسکتا ہے۔’سن یاٹ سین یونیورسٹی‘ کے ژائی ژی اور ہوئی جوائن نامی ماہرین نے مشترکہ طور پر یہ ٹیکنالوجی وضع کی ہے۔

ایک سینسر کی جسامت امریکی 25 سینٹ جتنی ہے جس پر پانچ مختلف اقسام کے الیکٹروڈ (برقیرے) نصب ہیں۔ یہ ایک بلیو ٹوتھ رابطے والے سرکٹ بورڈ سے جڑے ہیں جو ایک لیتھیئم آئن بیٹری سے جڑا ہے۔ الیکٹروڈ کو کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہ سوڈیئم آئن، پوٹاشیئم آئن، ہائیڈروجن پرآکسائیڈ، یورک ایسڈ اور گلوکوز شناخت کرسکتا ہے۔ یہ تمام اجزا پیشاب میں ایک خاص حد سے زائد خارج ہوں تو وہ کسی نہ کسی بیماری کی علامت ہوتے ہیں۔

اگلے مرحلے میں تین رضاکاروں پر یہ سینسر آزمائے گئے۔ ماہر حیران رہ گئے کہ ڈائپرٹیکنالوجی کی افادیت عین کمرشل تشخیصی نظام کی مانند تھی جن میں کاغذی پٹیاں بھی شامل ہیں۔

پھر اسے باقاعدہ ایک ڈائپر میں لگایا گیا اور اس پر پیشاب کے قطرے ٹپکائے گئے۔ اس کا مقصد تھا کہ حقیقی ماحول میں ڈائپر کو آزمایا جائے۔ ایک مقام پر ڈائپر بھرگیا اور سینسر نے ریڈنگ لینی شروع کردی اور بالکل درست ڈیٹا ظاہر کیا۔ اب اگر اسمارٹ فون کو ڈائپر کے پاس لایا جائے تو ڈیٹا کی منتقلی شروع ہوجاتی ہے اور یوں اسے ڈاکٹر تک روانہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تحقیق اے سی ایس اپلائیڈ نینومٹیریلز میں شائع ہوئی ہے۔

https://www.express.pk/story/2319081/9812/

لاس اینجلس: سائنسدانوں نے اصلی ریشم کے ٹکڑے پر اسٹیم سیل ڈال کر ایک پیوند نما پھایہ بنایا ہے جو بالخصوص متاثرہ پٹھوں کے ان حصوں کی مرمت کرسکتا ہے جو ایک باریک جھلی نما پرت سے جڑے ہوتے ہیں۔

گوشت کو ہڈیوں سے چپکانے والی لچکدار چپچپی جھلیاں ٹٰینڈن کہلاتی ہیں جو متاثر ہوجائیں تو مشکل سے صحت یاب ہوتی ہیں اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہ انقلابی پیوند انہیں دوبارہ ٹھیک کرسکتا ہے۔

لاس اینجلس میں واقع تیراساکی انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ ریشم کے تانے بانے سے تشکیل کردہ ایک پیوند پر اسٹیم سیل بچھاکر استعمال کرنے سے ٹٰنڈن کے خلیات اور پرت کی دوبارہ افزائش کی جاسکتی ہے۔ کھلاڑیوں اور بزرگ افراد میں ٹینڈن بار بار متاثر ہوتے ہیں جنہیں ٹھیک ہونے میں مہینوں بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ دیگر پٹھوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔

نئی ٹیکنالوجی میں پہلے ریشم سے بنا ایک ٹکڑا لیا گیا جس پر مشہور ہائیڈروجل (جیل ما) لگایا گیا تاکہ وہ مضبوط ، لچکدار اور بدن کے لیے قابلِ قبول بن سکے۔ پھر اس میں خلیاتِ ساق کی ایک قسم میسنکائما اسٹیم سیل (ایم ایس سی) کو ڈالا گیا۔

پھر انہیں چوہوں کی ایڑھی (آچلی) کے اوپر آزمایا گیا۔ یہاں ان کا جادو سر چڑھ کر بولا اور چوٹ مندمل ہونے کا عمل تیز ہوگیا۔ جبکہ نئے خلیات بھی تشکیل پانے لگے۔ ایک وقت آیا کہ ریشم کے دھاگے بھی اس کا حصہ بن گئے جبکہ ہائیڈروجل اپنا کام کرکے ازخود گھل کر ختم ہوگیا۔

ماہرین پرامید ہیں کہ اس طرح پٹھوں کے علاج کا نیا طریقہ سامنے آئے گا۔

https://www.express.pk/story/2318383/9812/

منی سوٹا: جامعہ مِنی سوٹا کے سائنسدانوں نے ایک نئی مائیکروچپ بنائی ہے جو عام اسمارٹ فون کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی امراض کی شناخت کرسکتی ہے۔ چپ کا ڈیٹا وائرلیس کی بدولت اسمارٹ فون تک پہنچتا ہے۔

توقع ہے کہ اس سے گھر یا کسی بھی جگہ عام افراد بھی مرض کی تشخیص کرسکتے ہیں۔ ہفت روزہ تحقیقی جریدے نیچر میں شائع رپورٹ کے مطابق اس کے تفصیلات عام کردی گئی ہیں اور اوپن سورس کے تحت ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاسکتا ہے۔

اسے بھی روایتی طور پر’چپ پر شناختی تجربہ‘ گاہ قرار دیا گیا ہے اور انسانی رطوبت مثلاً خون یا پیشاب کی معمولی مقدار درکار ہوگی ہے۔

اگرچہ اس نظام کے لیے خانے، برقی سرکٹ اور پمپ وغیرہ درکار ہوتے ہیں لیکن ماہرین نے مائیکروفیبریکیشن سے پورا نظام مختصر ترین بنایا ہے۔ تحقیق کے سربراہ ڈاکٹر سینگ ہیون اوہ کے مطابق مائع کو چپ پر رکھنا اور پرکھنا ہی سب سے اہم کام تھا جسے کامیابی اسے انجام دیا گیا ہے۔ اب چپ پر سرکٹ، مائع خانے اور پمپ سب کچھ موجود ہے۔

اس ٹیکنالوجی کی بنیاد 2010 میں رکھی گئی تھے جس کا پھل اب 12 سال بعد ملا ہے۔ دومربع سینٹی میٹرچوڑی اس چپ پر برقی پٹیاں (الیکٹروڈ) بہت قریب لگائی گئی ہیں اور درمیانی فاصلہ صرف دس نینو میٹر ہے۔ اس وجہ سے درمیان کا برقی میدان (الیکٹرک فیلڈ) بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پوری چپ کو صرف ایک وولٹ پر چلانا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی بنا نیئر فیلڈ کمیونکیشن پیدا ہوتا ہے اور یوں کانٹیکٹ لینس پیمنٹ کی طرح اسمارٹ فون سے رابطہ ممکن ہوتا ہے۔

ڈاکٹر سینگ کے نے گرپ مالیکیولر کمپنی کے تعاون سے چپ بنائی ہے۔ اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود یہ خون، تھوک یا پیشاب سے وائرس، بیکٹیریا، جراثیم اور کئی طرح کے بایومارکرز کی شناخت کرسکتی ہے۔ اس طرح گھر بیٹھے امراض کی شناخت میں ایک انقلاب آجائے گا اور یوں دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو فائدہ ہوگا۔

https://www.express.pk/story/2318002/9812/

کیلیفورنیا: اس آلے کو گھر کے کسی بھی کمرے میں پینٹنگ کی طرح ٹانگا جاسکتا ہے جو صرف پانی کی بدولت ہرے پتوں والی تازہ سبزیاں کسی کیمیائی اجزا کے بغیر کاشت کرسکتا ہے۔

اسے بنانے والی کمپنی نے ’ہائیڈروآرٹ پوڈ‘ کا نام دیا ہے جو ایک جانب تو کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے تو دوسری جانب مضر کیمیائی اجزا سے پاک روزانہ کی سبزیاں اگاتا ہے۔

اسے ایک خاتون ڈیزائنر نے تین سال کی محنت اور کامیابیوں اور ناکامیوں کے بعد بنایا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اب سبزیاں اگانا کافی یا چائے بنانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ عموماً گھروں میں جگہ نہیں ہوتی اور اسی بنا پر پورا ہائیڈروآرٹ پوڈ کا پورا نظام تشکیل دیا گیا ہے جسے کم جگہ پر سبزیوں کا باغیچہ قرار دیا گیا ہے۔ اپنی بہترین صلاحیت کی بنا پر یہ سارا سال تازہ سبزیاں کاشت کرتا رہتا ہے۔

یعنی آپ کے گھرکی دیوار سبزی کا ٹھیلا بن سکتی ہے اور بچے اور بڑے اپنی پسند کی سبزی توڑ کر اسے استعمال کرسکتے ہیں۔ اس میں چھوٹے ٹماٹر، مرچیں، اسٹرابری، دھنیا، کھیرا، پودینہ، پالک، چولائی، کڑھی پتے اور باورچی خانے کے لیے ضروری دیگر سبزیاں آسانی سے اگائی جاسکتی ہیں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ افزائش کا پورا نظام ہرقسم کے کیمیکل سے پاک ہے۔ ایک مرتبہ کی سرمایہ کاری سے پورے سال سبزیوں کا خرچ بچایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ فریج کے لیے 500 واٹ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ ہائیڈروآرٹ پوڈ صرف 120 واٹ بجلی صرف کرتا ہے۔

اس کی پشت پر 10 لیٹر پانی کی ٹنکی لگی ہے جو ہر دو گھنٹے بعد خودکار انداز میں چند منٹوں کے لیے پانی فصلوں تک پہنچاتی ہے۔ ہائیڈروآرٹ پوڈ پر ہر سبزی کے لیے ایک چھوٹا خانہ بنایا گیا ہے جس میں پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، پھر پودوں کو غذائیت دینے والے اجزا انڈیلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہائیڈروآرٹ پوڈ کا سوئچ آن کردیا جاتا ہے۔

اس طرح آپ روزانہ اپنی سبزیوں کی تیزرفتار نشوونما دیکھ سکتے ہیں۔ ان سبزیوں میں لوبیا، اور سلاد سمیت پتوں والی کئی سبزیاں قابلِ ذکر ہیں۔ نظام کے اطراف پر لگی روشنیاں سبزیوں کی افزائش کو تیزتر کردیتی ہیں۔

https://www.express.pk/story/2317912/508/

سلووینیا: اس جدید عینک کا نام وائسی ہے جو بولے جانے والے الفاظ کو شیشے پر ظاہر کرتی ہے اور یوں دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ کیپشن کی صورت دیکھے جاسکتے ہیں۔

سلووینا کی ایک کمپنی کی جانب سے اس اہم ایجاد کی کراؤڈ فنڈنگ مہم شروع کی ہے جس کے بہترین ڈیزائن کو بنانے میں دو سال کا عرصہ لگا ہے۔ فی الحال کمپنی نے اس کا عملی نمونہ(پروٹوٹائپ) بنانے کا اعلان ہی کیا ہے۔

اس میں ایک حساس مائیکروفون اور طاقتور پروسیسر نصب ہے جو بولے جانے والے الفاظ کو فوری طور پر ٹٰیکسٹ میں بدلتا ہے۔ اس میں شور کینسل کرنے والا خودکار نظام موجود ہے جبکہ عینک کے ایک عدسے میں الفاظ ابھرتے رہتے ہیں اور حقیقی وقت میں سماعت سےمحروم افراد یہ جان سکتے ہیں کہ آخر سامنے بیٹھا شخص کیا بول رہا ہے۔

وائسی عینک پروسیسر اینڈروئڈ طرز کا ہے جبکہ اندر ایک ٹچ پیڈ ہے جو تمام آپشن کا مکمل کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ جہاں تک بیٹری کا سوال ہے تو اسے خاص طور پر ڈیزائن کرکے لیتھیئم پالیمر بیٹری کی شکل میں ڈھالا گیا ہے۔ 100 گرام وزنی ہلکی پھلکی اسمارٹ عینک فی الحال پانچ زبانوں کو سن کر اس کے الفاظ کو عینک پر ظاہر کرتی ہے جس سے دنیا کے کروڑوں انسان فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔

ایک مرتبہ چارج ہونے کے بعد اسمارٹ عینک 24 گھنٹے تک چلتی رہتی ہے۔ اس کی تعارفی قیمت 540 امریکی ڈالر رکھی گئیے اور یہ اگلے سال اکتوبر تک عام فروخت کےلیے پیش کردی جائے گی۔

https://www.express.pk/story/2317560/508/

نیویارک: سفید لوبیا پر حملہ کرکے اسے نقصان پہنچانے والا وائرس سرطان کے علاج میں انتہائی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ جب اس وائرس کو سرطانی رسولیوں میں داخل کیا گیا تو اس نے اندر کا امنیاتی نظام سرگرم کردیا اور کینسر کا پھیلاؤ رکنے لگا۔

اسے انگریزی میں کاؤپی وائرس کہا جاتا ہے۔ جامعہ کلیفورنیا، سان ڈیاگو اور ڈارٹ ماؤتھ کالج کے ساتھیوں نے سات سالہ تحقیق کے بعد وائرس کو نینوذرات میں تقسیم کیا۔ اسے کینسر امیونوتھراپی سے گزارا تو چوہوں اور کتوں پر حیرت انگیز مثبت اثرات مرتب ہوئے۔

اس کے اثرات کی تفصیل جاننے کی کوشش کی جاتی رہی جو مالیکیولر فارماسیوٹکس میں شائع ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ سرطانی رسولی میں داخل ہوکر اس کا علاج کرتا ہے بلکہ جسم کے اندر اپنا اثر بڑھا کر مستقبل کے سرطانی حملوں کو بھی پسپا کرسکتا ہے۔

عام حالات میں یہ سفید لوبیا کے پتوں کو نشانہ بناتا ہے لیکن ایک پودے کا وائرس اب جانوروں اور انسانوں کے لیے شفا بن سکتا ہے اور عام حالات میں بھی انسانوں کے لیے بے ضرر ہوتا ہے۔ تاہم اس کام میں کئی سائنسداں شریک ہیں جن میں خردحیاتیات، نینوٹیکنالوجی، سرطان اور بایوٹیکنالوجی کے ماہرین قابلِ ذکر ہیں۔

یہ تحقیق کاؤپی وائرس نینوذرات کو مستقبل کی بہترین امینوتھراپی بناتی ہیں۔ جیسے ہی اس کے نینوذرات کینسر ذدہ خلیات میں جاتے ہیں بدن کا دفاعی نظام خود کینسر کا دشمن بن جاتا ہے۔ اسے مختلف اقسام کے سرطان پر آزمایا گیا ہے۔ چوہوں کو جب جب جلد کے کینسر، بیضہ دانی، چھاتی، آنت اور دماغی کینسر میں مبتلا کیا گیا وائرس ان سب کے لیے یکساں طور پر مؤثر ثابت ہوا۔

دوسری جانب یہ وائرس پورے بدن میں ہرطرح کی سرطان کے خلاف ایک دفاعی لہر پیدا کرتا ہے جو بہت خوش آئند بات بھی ہے۔

https://www.express.pk/story/2318007/9812/

ٹیکساس: پلاسٹک کی آلودگی ایک ہولناک مسئلہ بن چکی ہے۔ تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ ایک خاص اینزائم (خامرے) سے پلاسٹک کو ازخود گھلانے کا تیز رفتار طریقہ وضع کیا گیا ہے۔ اس طرح پلاسٹک کے گھلنے میں عشرے، سال اور مہینے نہیں لگتے بلکہ یہ عمل 24 گھنٹے میں بھی مکمل ہوجاتا ہے۔

یوں حیاتیاتی انداز میں پلاسٹک کو گھلانے میں تیزرفتار کامیابی مل سکے گی۔ اسے بنانے والی ٹیم نے کہا ہے کہ عام پلاسٹک ہزاروں برسوں تک ماحول میں موجود رہتے ہیں۔ وہ مزید باریک ٹکڑوں میں تقسیم ہوکر جانوروں کے جسموں اور ماحول میں شامل ہورہے ہیں۔

تجرباتی طورپرعام پلاسٹک یعنی پالیمر پولی ایتھائلین ٹیرفتھلیٹ ( پی ای ٹی) کو صرف ایک ہفتے میں ہی سادہ اجزا میں توڑا گیا اوردوسرے تجربے میں صرف 24 گھنٹے میں یہ کام مکمل کرلیا گیا۔ آسٹن میں واقع جامعہ ٹیکساس سےوابستہ کیمیکل انجینیئر ہیل ایلپراور ان کے ساتھیوں نے ایک خامرہ یا اینزائم بنایا ہے جسے فاسٹ پیٹ ایز کا نام دیا گیا ہے۔

یہ خامرہ بیکٹیریا کی مدد سے پلاسٹک کو باریک اجزا میں توڑتا ہے اور مشین لرننگ یا مصنوعی ذہانت کی بدولت ماہرین نے پانچ ایسے بہترین بیکٹیریا کی شناخت کی ہے جو اس کام کو آسان بناتے ہیں۔

اگلے مرحلے فاسٹ پیٹ ایز کو مختلف اقسام کے 51 پلاسٹک پر آزمایا گیا۔ اس میں پانی کی عام پلاسٹک بوتلیں اور پولی ایسٹر فائبر بھی شامل تھے۔ حیرت انگیز طورپرانجینیئرڈ خامرے نے یکساں طور پر تمام پلاسٹک پر اثر ڈالا اور اس کے لیے زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت بھی نہ پڑی یعنی کل 50 درجے سینٹی گریڈ میں ہی بہترین کارکردگی سامنے آئی۔

یہاں تک کہ 24 گھنٹے میں بھی بعض قسم کے پلاسٹک آسانی سے اپنے عام اجزا میں تقسیم ہوگئے جنہیں ختم ہونے میں عموماً سینکڑوں ہزاروں سال لگتے ہیں۔

https://www.express.pk/story/2317468/508/

بوسٹن: میساچیوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (ایم آئی ٹی) کے انجینئروں نے کاغذ جتنا باریک اور لچک دار لاؤڈ اسپیکر ایجاد کرلیا ہے جسے دیوار کے علاوہ کئی طرح سطحوں پر بہ آسانی چپکا کر انہیں ایک بڑے لاؤڈ اسپیکر میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

موجودہ لاؤڈ اسپیکروں کے مقابلے میں اس ’’کاغذی لاؤڈ اسپیکر‘‘ کو صرف دس فیصد بجلی کی ضرورت پڑتی ہے۔

عام اسپیکروں اور لاؤڈ اسپیکروں میں برقی مقناطیسی (الیکٹرو میگنیٹک) اثر سے استفادہ کیا جاتا ہے لیکن اس نئے اسپیکر میں ’’داب برق اثر‘‘ (پیزو الیکٹرک ایفیکٹ) استعمال کیا گیا ہے۔

پیزو الیکٹرک ایفیکٹ میں جب کسی خاص مادے سے بجلی گزاری جاتی ہے تو وہ تھرتھرانے لگتا ہے جبکہ اس مادّے پر دباؤ ڈالا جائے تو وہ بجلی بنانے لگتا ہے۔

ایم آئی ٹی میں ایجاد کیا گیا کاغذی لاؤڈ اسپیکر معمولی بجلی گزارنے پر تھرتھراتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔

بہتر کارکردگی کی غرض سے لاؤڈ اسپیکر کی سطح میں وقفے وقفے سے بال جتنے باریک سوراخ بھی کیے گئے ہیں جن کی بدولت یہ کسی بھی جگہ چپک کر آواز خارج کرسکتا ہے؛ یعنی اس کی کارکردگی برقرار رہتی ہے۔

’’میٹاورس‘‘ سے انتہائی مختصر آلاتِ سماعت تک اور میوزک انڈسٹری سے ایئرو اسپیس انجینئرنگ تک، ان گنت شعبوں میں اس باریک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاسکے گا۔

مثلاً مسافر بردار طیاروں میں کاک پٹ کا اندرونی شور کم کرنے کےلیے وہاں کی دیواروں پر ایسے لاؤڈ اسپیکرز کی تہہ چڑھائی جاسکے گی جو اس شور کی تنسیخ (cancellation) کرنے والی صوتی لہریں خارج کرتے ہوئے، کاک پٹ کا اندرونی ماحول پرسکون بنائیں گے۔

یہ اور اس جیسے نہ جانے کتنے ہی معلوم اور نامعلوم اطلاقات کی ایک وسیع دنیا ان پتلے اور لچک دار لاؤڈ اسپیکروں کی منتظر ہے۔

نوٹ: اس تحقیق کی تفصیلات ریسرچ جرنل ’’آئی ٹرپل ای ٹرانزیکشنز آن انڈسٹریل الیکٹرونکس‘‘ کے تازہ ترین شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہیں۔

https://www.express.pk/story/2317099/508/

سان ڈیاگو: امریکی سائنسدانوں نے ایسے ماحول دوست جوتے بنا لیے ہیں جن کی تیاری میں سمندری کائی (الجی) سے حاصل شدہ تیل استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک سال کے اندر اندر بے ضرر مادّوں میں تحلیل ہو کر ختم ہوجاتے ہیں اور آلودگی میں اضافے کا باعث بھی نہیں بنتے۔

الجی سے حاصل شدہ تیل کو حیاتی تنزل پذیر (بایو ڈیگریڈیبل) ربر اور پلاسٹک میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی، جسے ان جوتوں کی تیاری میں استعمال کیا گیا ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان ڈیاگو کے ماہرین کی وضع کردہ ہے۔

اسی ٹیکنالوجی کو منافع بخش کاروبار میں بدلنے کےلیے یونیورسٹی نے ’’ایل جینیسس‘‘ کے نام سے ایک اسپن آف کمپنی قائم کی ہے جس نے اپنی پہلی مصنوعہ کے طور پر ’’بلیوویو‘‘ کے عنوان سے یہ جوتے پیش کیے ہیں۔

ان جوتوں کے تلووں میں استعمال کیا گیا ربر، سمندری کائی کے تیل کو ایک مخصوص کیمیائی عمل (کیمیکل ری ایکشن) سے گزار کر تیار کیا گیا ہے۔

یہ ربر ماحول دوست ہونے کے علاوہ حیاتی تنزل پذیر (بایو ڈی گریڈیبل) بھی ہے، یعنی کچھ خاص خردبینی جاندار اسے آہستہ آہستہ ہڑپ کرکے بے ضرر مادّوں میں تبدیل کردیتے ہیں اور یہ صرف ایک سال میں مکمل طور پر تحلیل ہو کر ختم ہوجاتا ہے۔

یہ خردبینی جاندار سمندر میں پائے جاتے ہیں لہٰذا اگر ان جوتوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندری جرثومے صرف چھ مہینے میں انہیں ہڑپ کرجائیں گے۔

جوتوں کا بالائی حصہ پٹ سن اور کپاس کے قدرتی ریشوں سے بنایا گیا ہے اور یہ بھی مکمل طور پر ماحول دوست ہے۔

اپنی تمام ماحول دوست خوبیوں کے ساتھ، یہ جوتے 135 ڈالر فی جوڑی کی قیمت پر آن لائن دستیاب ہیں۔

ایل جینیسس کا منصوبہ ہے کہ ’’بلیوویو‘‘ کے بعد عام استعمال کی مزید مصنوعات، اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی جائیں۔

https://www.express.pk/story/2315367/508/

انڈیاناپولس: ایک نئی دوا ’’ٹرزیپاٹائیڈ‘‘ (tirzepatide) کی حتمی اور تیسرے مرحلے کی طبی آزمائشوں (فیز 3 کلینیکل ٹرائلز) میں رضاکاروں کا وزن اوسطاً 22.5 فیصد کم ہوا۔ یہ آزمائشیں 72 ہفتے جاری رہیں۔

اس دوا پر تحقیق، تیاری اور اس کی طبّی آزمائشوں کا تمام کام بین الاقوامی ادویہ ساز کمپنی ’’ایلائی للی‘‘ (Eli Lilly) کے تحت 9 ملکوں میں انجام دیا گیا ہے۔

فیز تھری کلینیکل ٹرائلز میں 2500 سے زیادہ رضاکار شریک تھے جن کا اوسط وزن 231 پاؤنڈ (105 کلوگرام) تھا۔

رضاکاروں کو چار گروپوں میں تقسیم کیا گیا: پہلے گروپ کو ہفتے میں ایک بار اس دوا کی 5 ملی گرام مقدار بذریعہ انجکشن دی گئی، دوسرے گروپ کو 10 ملی گرام فی ہفتہ، تیسرے گروپ کو 15 ملی گرام فی ہفتہ، جبکہ چوتھے گروپ کو جعلی لیکن بے ضرر دوا (پلاسیبو) دی گئی۔

دوا کے ساتھ ان تمام رضاکاروں کے روزمرہ معمولات میں متوازن غذا اور جسمانی مشقت/ ورزش بھی شامل رکھی گئی تھی جبکہ یہ سلسلہ 72 ہفتے (ایک سال 5 مہینے) چلتا رہا۔

کلینیکل ٹرائل کے اختتام پر معلوم ہوا کہ پلاسیبو لینے والے رضاکاروں کے وزن میں اس پورے عرصے کے دوران صرف 2.4 فیصد کمی واقع ہوئی۔

اس کے مقابلے میں صرف 5 ملی گرام فی ہفتہ یہ دوا لینے والے رضاکاروں کا وزن 16 فیصد، جبکہ 15 ملی گرام فی ہفتہ کی خوراک لینے والے رضاکاروں کا وزن 22.5 فیصد کم ہوا۔

یہ نتائج اگرچہ اب تک کسی تحقیقی مجلّے (ریسرچ جرنل) میں شائع نہیں ہوئے ہیں لیکن پھر بھی بہت امید افزاء ہیں۔

ایلائی للی کو امید ہے کہ ان نتائج کی روشنی میں مرکزی امریکی ادارہ برائے غذا و ادویہ (FDA) صرف چند ماہ میں اسے موٹاپے کی ایک نئی دوا کے طور پر منظور کر لے گا۔

https://www.express.pk/story/2316709/9812/

ٹوکیو: زمین پر ابتدائے حیات کا ایک مفروضہ کہتا ہے کہ دور خلا سے زندگی کے بنیادی اجزا زمین تک پہنچے ہیں۔ اب نئی تحقیق سے اس کے حق میں مزید ثبوت ملے ہیں کیونکہ ایک شہابِ ثاقب میں ڈی این اے کی تمام لازمی اساس دیکھی گئی ہیں۔

جاپان کی ہوکائیڈو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے انتہائی حساس تحقیق کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے آر این اے اور ڈی این اے کی تشکیل کرنے والے انتہائی بنیادی اجزا شہابِ ثاقب میں دریافت کئے ہیں۔ سائنسدانوں نے 1969 میں آسٹریلیا میں گرنے والے مرچیسن میٹیورائٹ، 1950 میں کینٹکی سے ملنے والے مرے شہابیے اور 2000 میں برٹش کولمبیا سے ملنے والے ٹیگش لیک شہابئے کا کئی برس طویل مطالعہ کیا ہے۔ یہ تمام شہابئے بہت قدیم ہیں اور نظامِ شمسی کی تشکیل کے وقت ہی بنے ہوں گے۔

ان تینوں میں نامیاتی اجزا کا ایک خزانہ ہے اور کاربن سے بھرپور ہیں۔ ان میں بطورِ خاص ڈی این اے کی اساس (بیس) موجود ہیں جو مل کر ڈی این اے کی تشکیل کرتی ہیں اور ڈی این اے زندگی کی انتہائی بنیادی اور اہم اکائی ہے۔

یاد رہے کہ نیوکلیو بیسس دو اقسام کی ہوتی ہیں اول پیورائنس اور دوم پائرمیڈائنس اور اب بہت احتیاط کے بعد نئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے آسمانی پتھروں میں پائرمیڈائنس دریافت کئے ہیں۔ سب سے پہلے مرچیسن شہابَ ثاقب سے کئی اقسام کی نیوکلیو بیس دیکھی گئی ہیں۔

اسے یوں سمجھئے کہ ڈی این اے کی چار بیس یا اساس ہے جن میں ایڈینائن، گوانائن، سائٹوسائن اور تھائمائن ہے جنہیں مختصراً اے،جی، ٹی، سی کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے ایک پتھر میں تھائمائن، سائٹوسائن اور یوراسل کے آثار ملے ہیں۔

اس بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ نظامِ شمسی کی ابتدا میں نامیاتی اجزا سے بھرپور شہابئے اور دیگر اجرام موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اجزا ڈی این اے کی بنیادی تشکیل کرتے ہیں اور ڈی این کے دوہری سیڑھی جیسی تشکیل کرتے ہیں۔

https://www.express.pk/story/2315983/508/

میری لینڈ: امریکی بحریہ کے تحقیقی ادارے نے ہوا کے دوش پر بجلی کی بڑی مقدار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی تار کے بغیر منتقل کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔

ماہرین نے اسے ایک غیر معمولی پیش رفت قرار دیا ہے جس میں یو ایس نیول ریسرچ لیبارٹری (این آر ایل) نے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ اس تجربے کو ’سیف اینڈ کنٹی نیو پاور بیمنگ مائیکروویو (اسکوپ ایم) کا نام دیا ہے۔ اس میں 1.6 کلوواٹ بجلی کو ایک کلومیٹر یعنی 3280 فٹ دور بھیجا گیا ہے۔ یہ تجربہ آرمی تحقیقی میدان میں کیا گیا ہے جو میری لینڈ میں واقع ہے۔

اگرچہ کوئی سو برس سے ہم ہوا کے دوش پر بجلی کی ترسیل پر مختلف تجربات کررہے ہیں۔ اس ضمن میں جزوی کامیابی بھی ملی ہے لیکن امریکی بحریہ کی کاوش کسی بھی طرح بھی انقلاب سے کم نہیں۔ 1970ء میں جیرارڈ او نیل نامی سائنسداں نے خلائی بستیاں بنانے اور وہاں بڑے شمسی سیلوں سے بجلی کو لہروں میں بدل کر زمین پر بھیجنے اور لامحدود بجلی کے حصول کا تصور پیش کیا تھا۔

اس کا اصول بہت سادہ اور دلچسپ ہے۔ اس میں بجلی کی بڑی مقدار کو پہلے مائیکروویو (خردموجی) شعاعوں میں بدلا جاتا ہے۔ پھراسے ایک مرتکز لہر میں بدلا جاتا ہے۔ یہ شعاع فاصلہ طے کرکے ریکٹینا نامی نظام تک جاتی ہے۔ اگے جو ریسیور ہے اس میں ایکس بینڈ ڈائی پول اینٹینا اور آر ایف ڈائیوڈ نصب ہے ۔ جسے ہی مائیکروویو اس کے اینٹینا سے ٹکراتی ہے وہ ڈائریکٹ کرنٹ یا ڈی سی بجلی میں ڈھل جاتی ہے۔

خیال تھا کہ شاید بجلی کی کچھ مقدار ہوا میں ضائع ہوجائے گی لیکن ایسا نہ ہوا۔ بلکہ این آر ایل کے اس تجربے کے سربراہ کرسٹوفر روڈن بیک نے بتایا کہ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے اور بجلی کی شاندار مقدار نے ایک کلومیٹر تک کا سفر طے کیا ہے۔

جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر دو نظام لگائے گئے اور ایک جگہ پر دس گیگا ہرٹز کی مائیکروویو شعاع پیدا کی گئی۔ ٹرانسمیٹر کو آرمی تحقیقی مرکز میری لینڈ اور دوسرا سیٹ اپ آیم آئی ٹی میسا چیوسیٹس کے الٹرا وائلٹ وائڈ بینڈ سیٹلائٹ امیجنگ ریڈار پر لگایا گیا ہے۔

اس فری کوئنسی پر توانائی کا زیاں صرف پانچ فیصد تک ہونا تھا اور تیز ہوا یا بارش سے بھی مائیکروویو میں لپٹی بجلی کی شعاع کو کسی نقصان کا اندیشہ نہ تھا۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ پرندوں، انسانوں اور درختوں وغیرہ کو کوئی نقصان نہ ہو جس کے بین الاقوامی معیارات متعین رکھے گئے۔

میری لینڈ کے تجربے میں ایک سے دوسرے مقام تک 60 فیصد بجلی پہنچی لیکن وہ دن دور نہیں کہ مشکل حالات میں کسی تار کے بغیر ہنگامی حالات میں ایک سے دوسری جگہ بجلی بھیجی جاسکے گی۔ دوسری جانب مدار میں موجود بڑے شمسی پینل سے 24 گھنٹے تک بجلی زمین پر بھیجنا ممکن ہوگا۔

ماہرین کے مطابق یہ ٹیکنالوجی خلا میں بھی یکساں طور پر مؤثر ثابت ہوگی۔

https://www.express.pk/story/2314754/508/

کیمبرج: سائنسدانوں نے پہلی مرتبہ کینسرذدہ خلیات کے ڈی این اے کو دیکھتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ کس طرح کے سرطانی اجزا سے متاثر ہوئے ہیں انہیں ماہرین نے کینسر کے نقشِ پا یا فنگر پرنٹ قرار دیا ہے۔

اس ضمن میں ہزاروں سرطانی خلیات کا مطالعہ کیا گیا ہے جو ایک جانب تو اس کینسر کی وجہ جاننے میں ہماری مدد کرے گا تو دوسری جانب اسی وجہ کے تحت ہر مریض کو اس کی کیفیت کی بنا پر علاج کرنے میں مدد مل سکے گی۔

جامعہ کیمبرج میں جینومک ادویہ سازی کی ماہر سرینا نِک زینل اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ اسے ہم نے جینیاتی تبدیلیوں کے آثار یا میوٹیشنل سگنیچر قرار دیا ہے۔ یہ سرطانی پھوڑے کے ڈی این اے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مریض میں سرطان کی وجہ تمباکو نوشی ہے، کوئی کیمیائی جزو ہے، الٹراوائلٹ شعاعیں ہیں یا پھر کوئی ماحولیاتی وجہ ہے۔

اس سے ڈاکٹر ہر مریض کی رسولی کو سمجھ کر اس کے لحاظ سے مفید اور تیربہدف علاج کا تعین کرسکیں گے۔ لیکن واضح رہے کہ اس کے لیے کئی اقسام کی سرطانی رسولیوں کے مکمل جنیوم کا مطالعہ کیا گیا ہے اور اس میں رونما تبدیلیوں کو بہت باریکی سے دیکھا گیا ہے۔

ڈاکٹر سرینا اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایک ساحل کی ریت پر بہت سارے قدموں کے نشانات ہوتے ہیں جنہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدم کہاں جارہے ہیں اور کہاں ختم ہورہے ہیں۔ عین یہ تحقیق بھی اسی طرح مدد کرتی ہے کہ بیماری کے نقشِ پا یعنی جینیاتی تبدیلی کے آثار کس کے ہیں اور کہاں جارہے ہیں؟

اس کے لیے ماہرین نے 12000 سے زائد مریضوں کے سرطانی خلیات کا مکمل جینوم دیکھا گیا اور اس کا ایک ڈیٹا بیس بنایا گیا ہے۔

ماہرین نے کل 58 ایسے آثار یا جینیاتی تبدیلیاں نوٹ کیں جو کینسر کی اضافی وجوہ تھیں اور انہیں اب تک سمجھنا باقی ہے۔ ماہرین نے انہیں جائے واردات کی نشانی قرار دیا ہے جو ہمیں اصل سراغ تک لے جاتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض تبدیلیاں ہمیں بتارہی ہیں کہ کونسی دوا مؤثر ہوگی اور کس طرح کا طریقہ علاج بہتر رہے گا۔ اس طرح ہر شخص کے لیے اس کے مخصوص سرطان کی بنا پر علاج کرنا ممکن ہوگا۔

ان تبدیلیوں کو اب برطانوی محکمہ صحت کے ڈیٹا بیس میں ڈال کر فٹ ایم ایس ٹول کا حصہ بنادیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ اس سے پورے مرض کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔

https://www.express.pk/story/2314076/9812/

دیکھنے میں یہ کسی بوتل کا ڈھکنا لگتا ہے لیکن یہ بجلی سے چلنے والا دنیا کا سادہ ترین، دلچسپ اور حیرت انگیز کیمرہ ہے۔ اسے سولر کین پک کا نام دیا گیا ہے۔ اسے جدید دنیا کا پن ہول کیمرہ کہا جاسکتا ہے۔

گول پلاسٹک نما ڈبیہ جیسا یہ کیمرہ آپ گھر کے باہر لگاسکتے ہیں جہاں دھوپ اچھی طرح پڑتی ہو۔ اس کے اندر حساس فوٹوگرافی پلیٹ یا فلم لگی ہوئی ہے۔ جب باریک سوراخ سے روشنی اندر جاتی ہے تو اس عکس عین اسی طرح محفوظ ہوتا ہے جیسا کہ ماضی میں فلم والے کیمروں میں ہوا کرتا تھا۔

اب رات کے وقت کیمرہ کھول کر اسمارٹ فون ایپ سے جب تصویر لی جاتی ہے تو خوبصورت اور انتہائی مہارت سے کھینجی ہوئی تصاویر حاصل ہوتی ہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ گویا آپ بہت ماہر فوٹوگرافر ہیں۔

اس کی سب سے اہم بات یہ ہے سورج کے گزرنے کا پورا راستہ اس میں مقید ہوجاتا ہے جو روشنی کی ایک لکیر کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح کیمرے کو ایک دن، ایک ہفتے، کئی ماہ اور ایک سال کے لیے بھی ایک مقام پر چھوڑا جاسکتا ہے۔ بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ گھر کے باہر کسی دیوار یا کھمبے پر تار کے ذریعے کیمرے کو سورج کے سامنے لگادیں اور باقی کام کیمرہ خود کرے گا۔

اپنی جدت اور سادگی کی بنا پر اس کیمرے کو چلانے کے لیے کسی بیٹری یا بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ خودکار انداز میں دیدہ زیب تصاویر اتارتا رہتا ہے۔ اس کیمرے کو شوقیہ ماہرِفلکیات اور فوٹوگرافر نے ڈیزائن کیا ہے۔

سولر کین پک حقیقت میں شمسی تصویر کشی کرنے والا ایک سادہ ترین کیمرہ ہے جس کی قیمت 22 برطانوی پاؤنڈ ہے اور ایک کیمرے کے ساتھ نو فوٹوگرافک پلیٹیں بھی مفت میں دی جارہی ہیں۔

https://www.express.pk/story/2313687/508/

پیساڈینا، کیلیفورنیا: ناسا کے ماہرین نے تھری ڈی پرنٹر کی مدد سے ایک دھاتی بھرت (میٹل الوئے) بنائی ہے جو اب تک جدید ترین دھاتی بھرت سے 1000 گنا مؤثر، بہتر اور پائیدار ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے ایک ’انقلابی‘ اختراع قرار دیا جارہا ہے جو خلائی و فضائی صنعت میں تیزرفتار ترقی کی وجہ بنے گی۔

جی آر ایکس 810 نامی یہ بھرت حال کی تمام دھاتی بھرتوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ اپنی ساخت کی بنا پر یہ راکٹ انجن کی شدید حرارت اور ارتعاش بھی برداشت کرسکتی ہے۔ ناسا کے مطابق اس سے طویل خلائی مشن اور خلائی جہازوں کو گویا پر لگ جائیں گے۔ ساتھ ہی ہوائی جہاز ٹیکنالوجی بھی ترقی کے زینے طے کرے گی۔

ابتدائی اندازے کے مطابق یہ موجود تمام دھاتی بھرتوں کے مقابلے میں دگنی مضبوط ، ساڑھے تین گنا لچک دار اور 1000 گنا پائیدار بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیا مٹیریئل بلند درجہ حرارت اور دباؤ میں بھی اپنی افادیت برقرار رکھتا ہے۔

ناسا گلین ریسرچ سینٹر میں ٹرانسفارمیشنل ٹولز کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر ڈیل ہوپکنز نے اسے ایک اہم سنگِ میل قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک جانب بہت مضبوط ہے تو دوسری جانب بہت ہلکا پھلکا مٹیریئل ہے جو خلائی پرواز کے مستقبل کو تبدیل کردے گا۔ جب جب دھات کی مضبوطی بڑھائی جاتی ہے تو لچک ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور کسی نہ کسی مقام پر اچھی دھاتی بھرتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن جی آر ایکس 810 ان سب خامیوں سے پاک ہے۔

اس کی تیاری میں بطورِ خاص مصنوعی ہاتھ اور کمپیوٹر پروگرام سے مدد لی گئی ہے۔ اگلے مرحلے میں تھری ڈی پرنٹنگ ٹیکنالوجی وضع کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ٹربائن انجن کا احتراقی چیمبر یا کمبسٹر بنایا گیا ہے۔ یہ وہ گوشہ ہوتا ہے جہاں راکٹ انجنوں کا ایندھن ہوا سے ملاپ کرتا ہے اور جل کر راکٹوں کو اوپر کی جانب دھکیلتا ہے۔

لیکن یہی ایجاد ترقی کے دیگر گوشوں کو بھی تیز تر بنائے گی اور مزید بہتر مادے ہمارے ہاتھ آسکیں گے۔ اس سے قبل نئے مٹیریئل کوشش اور خطا (ٹرائل اینڈ ایرر) کے تحت بنائے جاتے رہے جن میں مہینوں اور برس صرف ہوتے تھے لیکن اب کمپیوٹر الگورتھم اور تھری ڈی پرٹنگ سے یہ ہفتوں یا مہینوں کا کام بن چکا ہے۔

جب جی آر ایکس 810 کو مختلف ٹیسٹ سے گزارا گیا تو ماہرین کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ایک مقام پر معلوم ہوا کہ وہ ایک شاندار شے ڈھال چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عملی طورپریہ مٹیریئل کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔

https://www.express.pk/story/2313245/508/

ہارورڈ: امریکا میں ایجاد کی گئی ایک چلتی پھرتی یعنی ’’پورٹیبل ایم آر آئی مشین‘‘ سے فالج کی شناخت 90 فیصد درستگی سے کی گئی ہے۔

’’سووُپ‘‘ (Swoop) نامی یہ مشین امریکی ہیلتھ ٹیکنالوجی کمپنی ’’ہائپرفائن‘‘ نے 2019 میں تیار کی تھی جسے ایف ڈی اے نے 2020 میں استعمال کےلیے منظور بھی کرلیا تھا۔

اس کی جسامت اسپتالوں میں عام استعمال ہونے والی ایم آر آئی مشینوں سے بہت کم ہے جبکہ ایک سے دوسری جگہ لے جانے کےلیے اس میں پہیے بھی نصب ہیں۔

پچھلے دو سال میں تبدیلی اور بہتری کے بعد ’’سووُپ‘‘ کی حساسیت میں مزید اضافہ کیا گیا ہے۔

حالیہ تحقیق میں ہائپرفائن نے ہارورڈ اور ییل یونیورسٹی کے تعاون سے اپنی پورٹیبل ایم آر آئی مشین کو فالج کے 50 مریضوں پر آزمایا۔

تجربات کے دوران اس ایم آر آئی مشین نے فالج کی سب سے عام قسم ’’اسکیمک اسٹروک‘‘ کو 90 فیصد درستگی سے شناخت کیا۔

بتاتے چلیں کہ فالج دو طرح کا ہوتا ہے: اگر دماغ تک خون پہنچانے والی رگوں میں خون کا لوتھڑا پھنس جائے اور دماغ کو خون کا بہاؤ متاثر ہونے لگے تو ایسی صورت میں لاحق ہونے والے فالج کو ’’اسکیمک اسٹروک‘‘ کہتے ہیں۔ اس کے بجائے، اگر دماغ کو خون پہنچانے والی کوئی رگ پھٹ جائے اور نتیجتاً دماغ کے اندر جریانِ خون ہونے لگے تو اس طرح ہونے والا فالج ’’ہیموریجک اسٹروک‘‘ کہلاتا ہے۔

علاج شروع کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ متاثرہ فرد کو اسکیمک اسٹروک ہوا ہے یا وہ ہیموریجک اسٹروک کا شکار ہوا ہے؛ کیونکہ فالج کی ان دونوں اقسام کا علاج مختلف طریقوں اور دواؤں سے کیا جاتا ہے۔

یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فالج کے صحیح علاج کا دار و مدار اس کی صحیح قسم شناخت ہونے پر بھی بہت زیادہ ہے۔

مذکورہ تحقیق میں سووُپ کے ذریعے دماغ میں خون کے 2 ملی میٹر جتنے چھوٹے لوتھڑوں کی شناخت بہت کامیابی سے کی گئی جس سے ظاہر ہوا کہ اس ایم آر آئی مشین کو ایمرجنسی وارڈ میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ان آزمائشوں کی تفصیل ’’سائنس ایڈوانسز‘‘ کے تازہ شمارے میں آن لائن شائع ہوئی ہے۔

https://www.express.pk/story/2313829/9812/

واشنگٹن: ہم انسانوں نے لاتعداد ایجادات جانوروں سے متاثر ہوکر تخلیق کی ہے۔ اب کروڑوں سال قبل سمندری مخلوق کو دیکھتے ہوئے انقلابی کیمرے بنائے جاسکتے ہیں۔

اب سے 50 کروڑ سال قبل سمندروں پر ٹرائلوبائٹس کا راج تھا جو اب ختم ہوچکے ہیں۔ یہ جانور اپنی مرکب (کمپاؤنڈ) آنکھوں کی وجہ سے وسیع رقبے پر دیکھ سکتے تھے۔ یعنی ایک آنکھ میں دس سے لے کر ہزاروں انفرادی یونٹ تھے جن میں سے ہر گوشے کا اپنا قرنیہ، اپنا لینس اور روشنی محسوس کرنے والے مخصوص خلیات ہوتے تھے۔

لیکن ٹرائلوبائٹ کی ایک قسم ’ڈالمنٹینا سوشائلس‘ اس ضمن میں قدرے مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں قریب اور دور دکھانے والے دوطرح کے بائی فوکل لینس تھے۔ یہ لینس کیلسائٹ پرمبنی تھے جو روشنی کو مختلف زاویوں سے دکھاتے تھے۔ اس طرح یہ کیڑا نہ صرف قریب تیرنے والے شکار کو دیکھ سکتا تھا بلکہ اسی عمدگی سے دور سے آنے والے شکار کو بھی نظر میں رکھتا تھا۔

اسی بنا پر نیشنل انسٹی ٹیوٹ اف اسٹینڈرڈز اینڈ ٹیکنالوجی (این آئی ایس ٹی) کے ماہرین نے ایک چھوٹا کیمرہ بنایا ہے بائی فوکل لینس پر مبنی ہے اور فیلڈ کی گہرائی کی غیرمعمولی انداز میں تصویر لیتا ہے۔ اس طرح بہت دوری سے بھی شاندار تصویر لی جاسکتی ہے۔ یوں ایک ہی کیمرے سے تین سینٹی میٹر قربت سے لے کر پونے دو کلومیٹر دوری تک کی فوٹو کھینچی جاتی ہے۔

اس کے لئے عین ٹرائلوبائٹ کی آنکھ کی نقل کی گئی ہے۔ یعنی بہت سارے لینس ایک جگہ پر رکھے گئے ہیں۔ تمام لینس کے گچھے کو میٹا لینس کہا گیا ہے۔ ہر لینس روشنی کو اپنے اپنے انداز اور زاویئے سے وصول کرتا ہے۔ میٹا لینس کی تیاری کمیں دسیوں لاکھوں مستطیل نما چھوٹے چھوٹے لینس بنائے گئے ہیں۔ نینوپیمانے کے یہ لینس ٹائٹانیئم آکسائیڈ سے بنے ننھے ستون پر ٹکے ہیں۔ ہر ستون کچھ اسطرح مرتب کیا گیا ہے کہ وہ ایک جانب مائیکرولینس بن جاتا ہے تو دوسری جانب دور دیکھنے والے ٹیلی فوٹو لینس بھی بن جاتا ہے۔

اب حاصل شدہ روشنی کو ایک جدید کمپیوٹر سافٹ ویئر سے گزارا جاا ہے۔ اس طرح ایک بہترین اور واضح تصویر سامنے آتی ہے جو ایک جانب تو قریب کی شے دکھاتی ہے تو دوسری جانب دو کلومیٹر دور کے منظر کو بھی واضح کرتی ہے۔ یوں بہت جلد ہم ایک ہی تصویر میں دور اور قریب دونوں کے عکس لے سکتے ہیں۔

https://www.express.pk/story/2312751/508/

لاس اینجس: تمام ترقی کے باوجود بعض ایسے زخم اور ناسور ہوتے ہیں جو بہت مشکل سے مندمل ہوتے ہیں۔ اب ایک برقی پیوند (اسٹیکر) کی بدولت زخموں کو تیزی سے ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔

ٹیراساکی انسٹی ٹیوٹ آف بایومیڈیکل انوویشن کے ماہرین نے بڑھاپے، موٹاپے، جلنے یا ذیابیطس کے شکار ایسے مریضوں کے لیے برقی رو والا پیوند بنایا ہے جسے لگا کر زخم بھرنے کے عمل کو تیزترکیا جاسکتا ہے۔ اس سے معیارِ زندگی بہتر ہوتا ہے، مریض کو آسانی ہوتی ہے اور علاج پر غیرضروری اخراجات میں کمی ہوتی ہے۔

زخم گہرا یو معمولی، اس کے مندمل ہونے کے چار مراحل ہوتے ہیں، اول خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے پلیٹیلیٹس آگے آتے ہیں، بعد ازاں پروٹین کا تانا بانا بنتا ہے جس سے خون کی رگیں بنتی ہیں اور وہاں کھال کے کئی درجے بننا شروع ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد جلد کا آخری حصہ تشکیل پاتا ہے۔ پھر حتمی مرحلے میں پوری کھال بنتی ہے اور یوں زخم کی جگہ ایک معمولی نشان رہ جاتا ہے۔

اگرچہ ہم منفی پریشر والی پٹیاں، گروتھ فیکٹر والی روئی، سوزش دور کرنے والے پھائے، اور الٹراساؤنڈ سے بھی زخموں کا علاج کرتے ہیں لیکن بہترین طریقے میں بھی کم سے کم 12 ہفتے لگتے ہیں۔

اب لاس اینجلس کے ٹیراساکی انسٹی ٹیوٹ نے اسمارٹ اور لچکدار برقی پیچ بنایا ہے جسے ’ای پیچ‘ کا نام دیا گیا ہے جو برقی فیلڈ (ای ایف) سے زخم ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے لیے چاندی کے انتہائی باریک یعنی نینوتار استعمال کئے گئے ہیں جو بیکٹیریا سے بچاتے ہیں اور زخم پر ہلکا کرنٹ بھی ڈالتے ہیں۔ اس میں الگنیٹ نامی ایک جزو بھی شامل کیا گیا ہے جو ناسور کی جگہ کو نم رکھتا ہے اور اسے بدن کے لیے موزوں بھی بناتا ہے۔

اگلے مرحلے میں ای پیچ میں کیلشیئم شامل کرکے اس میں برقیرے کی کارکردگی بہتر بنائی گئی ہے۔ اب الگنیٹ پر مبنی ایک بایو جل بنایا گیا جسے آسانی سے زخم کی گہرائی اور شکل کے مطابق ڈھالا جاسکتا ہے۔ جیسے ہی اسے زخم پر رکھا جاتا ہے کیلشیئم زخم کی جگہ حرکت کرتا ہے اورخون کی نئی باریک نالیاں پیدا ہونے میں مدد دیتا ہے۔ خون کی نالیاں بننے سے وہاں لہو اور غذائی اجزا پہنچنا شروع ہوتے ہیں اور یوں زخم بھرنے کا عمل تیز تر ہوجاتا ہے۔

اس ایجاد کا سب سے اہم پہلو بہترین اجزا کا انتخاب ہے جنہیں بار بار ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرکے آزمائش کی گئ ہے۔ لیکن اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ پیوند برقی فیلڈ سے ہی زخم ٹھیک کرتا ہے اور یوں خلیات کو متحرک کرکے گہرے ناسور کو بھی مندمل کیا جاسکتا ہے۔

https://www.express.pk/story/2313203/9812/

ساؤ پالو / بون: برازیلی اور جرمن سائنسدانوں نے ’’الپاکا‘‘ نامی جانور میں ایسی چھوٹی اینٹی باڈیز، یا ’’نینوباڈیز‘‘ تیار کی ہیں جو گٹھیا سمیت مختلف امراض میں شدید اور دائمی تکلیف ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوسکتی ہیں۔

یہ نینوباڈیز اب تک ایسے چوہوں پر کامیابی سے آزمائی جاچکی ہیں جو گٹھیا جیسی تکلیف میں مبتلا تھے۔ ان آزمائشوں کی تفصیلات ریسرچ جرنل ’’ای ایم بی او مالیکیولر میڈیسن‘‘ کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہیں۔

بتاتے چلیں کہ اونی کھال والا الپاکا جنوبی امریکا میں پایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اونٹ کے خاندان سے ہے جس میں اونٹ کے علاوہ گواناکو، ویکونا، لاما اور الپاکا شامل ہیں۔

اونٹ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تمام جانوروں میں خاص طرح کی بہت چھوٹی اینٹی باڈیز قدرتی طور پر بنتی ہیں جنہیں ’’نینو باڈیز‘‘ کہا جاتا ہے، جن پر حالیہ برسوں میں خاصی تحقیق کی گئی ہے۔

نینو باڈیز اب تک درجنوں بیماریوں اور تکالیف کے خلاف مؤثر ثابت ہوچکی ہیں جبکہ ان کے نت نئے فوائد دریافت ہوتے جارہے ہیں۔ نئی تحقیق بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

الپاکا میں تیار کی گئی یہ نینوباڈیز ’’اے ایس سی اسپیکس‘‘ (ASC specks) کہلانے والے پروٹینی مادّوں کو نشانہ بناتی ہیں۔

یہ مادّے جسم کے مختلف حصوں بشمول جوڑوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں جبکہ لمبے عرصے تک جسم میں ان کی موجودگی دائمی درد کو جنم دیتی ہے۔

اے ایس سی اسپیکس کو الپاکا کے جسم میں داخل کیا گیا، جہاں کچھ دن بعد ہی ان کے خلاف نینوباڈیز بننا شروع ہوگئیں۔ بعد ازاں ان نینوباڈیز کو شناخت کرکے الگ کیا گیا اور جرثوموں (بیکٹیریا) کے ذریعے ان کی زیادہ مقدار تیار کی گئی۔

اگلے مرحلے میں یہ نینوباڈیز ایسے انسانی خلیوں پر آزمائی گئیں جنہیں اے ایس سی اسپیکس سے متاثر کیا گیا تھا۔ ان آزمائشوں میں کامیابی ہوئی جس کے بعد ان ہی نینوباڈیز چوہوں پر بھی آزمایا گیا۔

چوہوں پر تجربات میں الپاکا نینوباڈیز نے اور بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ان میں جوڑوں کا درد تقریباً مکمل طور پر ختم ہوگیا۔

ان تجربات میں شریک سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر انسانی آزمائشوں میں بھی ان نینوباڈیز نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو امید ہے کہ آئندہ چند برسوں میں ہمارے پاس گٹھیا اور مختلف جسمانی تکالیف ختم کرنے کےلیے ایک نئی اور زیادہ مؤثر دوا موجود ہوگی۔

https://www.express.pk/story/2313389/9812/

بیجنگ: آپ نے غور کیا ہوگا کہ چوہے اپنی نرم اور لچک دار ریڑھ کی ہڈی کی بنا پر تنگ جگہوں سے باآسانی گزرسکتے ہیں۔ عین اسی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ماہرین نے گلہری اور چوہا روبوٹ بنایا ہے جو سانحات اور حادثات میں اندر داخل ہوکر زندہ بچ جانے والے متاثرین کی تلاش میں مدد دے گا۔

اگرچہ اس سے قبل انہی مقاصد کے لیے روبوٹک سانپ اور حشرات بنائے جاچکے ہیں۔ لیکن اسکورو ایک طرح کی روبوٹ گلہری ہے جو چار پیروں پر چلنے والا ایک چھوٹا روبوٹ ہے اور اسے بیجنگ انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے۔

اپنی جسامت کے اعتبار سے یہ ناروے کے مشہور چوہے جتنا ہے جس کی خاص بات ریڑھ کی لچکدار ہڈی ہے جسے خاص مٹیریئل سے تیار کیا گیا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہوبہو چوہے کو دیکھ کر بنائی گئی ہے جو بہت حد تک مڑسکتی ہے اور کھنچاؤ پیدا کرتی ہے۔

دوسری جانب ڈیزائن کے وقت روبوٹ کو بہت پتلا اور ہلکا پھلکا بنایا گیا ہے۔ اس کاوزن صرف 220 گرام ہے جو کیمرے اور سینسر کی صورت میں 200 گرام تک وزن اٹھاکر چل سکتا ہے۔ یہ گرکر اوندھا ہوجائے تو خود کو سیدھا کرسکتا ہے۔ اگر کوئی سوراخ ساڑھے تین انچ تک ہے تو روبوٹ چوہا آسانی سے اس میں سے گزرسکتا ہے۔ یہاں تک کہ 15 درجے کی ڈھلوانی سطح پر اوپر چڑھ سکتا ہے۔

اس میں نصب مائیکروپروسیسر چوہا روبوٹ کی حرکات وسکنات نوٹ کرسکتا ہے۔ خود کار انداز میں اس کی چاروں ٹانگوں کے درمیان سوئچنگ ہوتی رہتی ہے جس سے اسکورو تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔

توقع ہے کہ زلزلے اور قدرتی آفات میں یہ تباہ شدہ عمارتوں میں گھس کر اندر کا احوال دے سکے گا اور لوگوں کی جان بچانے میں مددگار ہوگا۔

https://www.express.pk/story/2313075/508/

ڈارون سے ہزار برس قبل نظریۂ ارتقا پیش کرنے والا مسلمان مفکر کون تھا؟

ظفر سید

صحافی، اسلام آباد

12 فروری 2019

اپ ڈیٹ کی گئی 5 مئ 2021

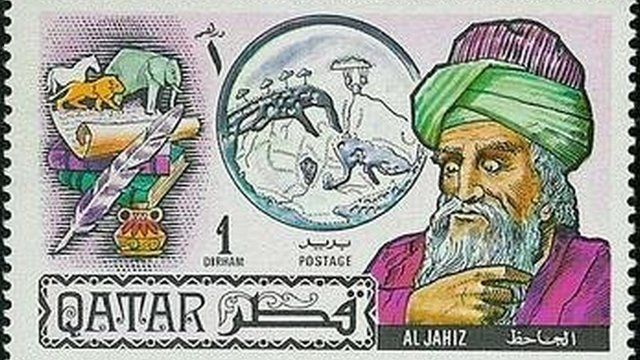

،تصویر کا ذریعہSTATE OF QATAR

،تصویر کا کیپشن

جاحظ نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، صرف و نحو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا

نظریۂ ارتقا انسان کی فکری تاریخ کے طاقتور ترین نظریات میں سے ایک ہے اور جتنا اس نے انسانی فکر پر اثرات ڈالے ہیں، شاید ہی کسی اور نظریے نے ڈالے ہوں۔

عام طور پر چارلز ڈارون کو اس نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن حیاتیاتی ارتقا کا تصور ہزاروں برس پہلے موجود تھا۔

ڈارون کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس نظریے کو اتنی پختہ منطقی اور سائنسی بنیادوں سے استوار کیا کہ یہ چند عشروں کے اندر اندر دنیا بھر میں مسلمہ مان لیا گیا، اور بعد میں حاصل ہونے والے ہزاروں بین الشعبہ جاتی شواہد اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے گئے۔

ڈارون کے نظریے کے بنیادی ستون دو ہیں، 'نیچرل سیلیکشن' یا قدرتی انتخاب اور 'ڈیسینٹ ود ماڈی فیکیشن' یا ترمیم کے ساتھ سلسلۂ نسب کا چلنا۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، ڈارون نے اس نظریے کو بنیاد فراہم کی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرتی انتخاب کا ذکر ڈارون سے ایک ہزار سال پہلے مسلمان مفکر جاحظ پیش کر چکے تھے جو ڈارون کے نظریے سے حیرت انگیز طور پر مشابہہ ہے۔

جاحظ کا پورا نام ابو عثمان عمرو بحرالکنانی البصری تھا اور وہ 776 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان بےحد غریب تھا اور ان کے دادا ساربان تھے۔جاحظ خود بچپن میں بصرہ کی نہروں کے کنارے مچھلیاں بیچا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدہیت تھے جس کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔

عربی لفظ جاحظ کا مطلب ایسا شخص ہے جس کے دیدے باہر کو نکلے ہوئے ہوں لیکن جاحظ نے ان رکاوٹوں کو آڑے نہیں آنے دیا اور تہیہ کر لیا کہ اپنے مخالفوں کو علم کی روشنی سے شکست دیں گے۔

،تصویر کا ذریعہGETTY IMAGES

،تصویر کا کیپشن

چارلز ڈارون نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد نظریۂ ارتقا کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کر دی جس نے دنیا کا فکری و علمی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔

اس مقصد کے لیے انھوں نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ خود لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ فارغ اوقات میں مختلف علمی محافل میں جا کر تقاریر اور مباحثے سنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں معتزلہ فرقہ جڑ پکڑ رہا تھا اور ان کی محافل میں مذہبی مسائل، فلسفہ اور سائنس پر دھواں دھار بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ جاحظ نے باقاعدگی سے ان محفلوں میں شرکت شروع کر دی جس سے انھیں اپنے نظریات وضع کرنے میں مدد ملی۔

پوڈکاسٹ

’ڈرامہ کوئین‘ پوڈکاسٹ میں سنیے وہ باتیں جنہیں کسی کے ساتھ بانٹنے نہیں دیا جاتا

قسطیں

مواد پر جائیں

یہ عباسی سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کا دور، کتب خانوں، علمی بحثوں، اور بیت الحکمہ کا دور۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا بھر سے علوم و فنون عربی زبان میں ترجمہ ہو رہے تھے، اور مسلم دنیا نت نئے نظریات سے روشناس ہو رہی تھی۔

مسلمانوں نے ابھی حال ہی میں چینیوں سے کاغذ بنانے کا کارآمد فن سیکھا تھا جس نے علم و دانش کے میدانوں میں انقلاب بپا کر دیا تھا۔ نوجوان حاحظ نے اس ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مختلف و متنوع موضوعات پر ایک کے بعد ایک تصنیف پیش کرنا شروع کر دی۔

جلد ہی ان کی شہرت دور و نزدیک تک پہنچ گئی یہاں تک کہ خود عباسی خلیفہ مامون الرشید بھی ان کے قدردانوں میں شامل ہو گئے۔ بعد میں خلیفہ المتوکل نے انھیں اپنے بچوں کا استاد مقرر کر دیا۔

جاحظ نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، صرف و نحو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ اس زمانے میں لکھی گئی بعض فہرستوں میں ان کی کتابوں کی تعداد دو سو کے قریب بتائی گئی ہے، تاہم ان میں سے صرف ایک تہائی محفوظ رہ سکی ہیں۔

جاحظ کی 'کتاب البخلاء' (بخیلوں کی کتاب) نویں صدی کے عرب معاشرے کا زندہ مرقع ہے جس میں انھوں نے متعدد لوگوں کی جیتی جاگتی تصویریں پیش کی ہیں۔

جانوروں کا انسائیکلوپیڈیا

یوں تو جاحظ نے دو سو سے زائد کتابیں لکھیں، جن میں سے ارتقا کے سلسلے میں 'کتاب الحیوان' سب سے دلچسپ ہے۔ اس انسائیکلوپیڈیائی کتاب میں انھوں نے ساڑھے تین سو جانوروں کا احوال بیان کیا ہے۔ ویسا ہی احوال جو آج آپ کو وکی پیڈیا پر مل جاتا ہے۔

اسی کتاب میں جاحظ نے چند ایسے تصورات پیش کیے جو حیرت انگیز طور پر ڈارون کے نظریۂ ارتقا سے مشابہ ہیں۔ ان نظریات کو بنیادی طور پر تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

بقا کی جدوجہد

جاحظ لکھتے ہیں کہ ہر جاندار ہر وقت بقا کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ جانور زندہ رہنے کے لیے خود سے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، مگر خود بڑے جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ یہ جدوجہد نہ صرف جانوروں کی مختلف نسلوں کے درمیان پائی جاتی ہے بلکہ ایک ہی نسل کے جانور بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔

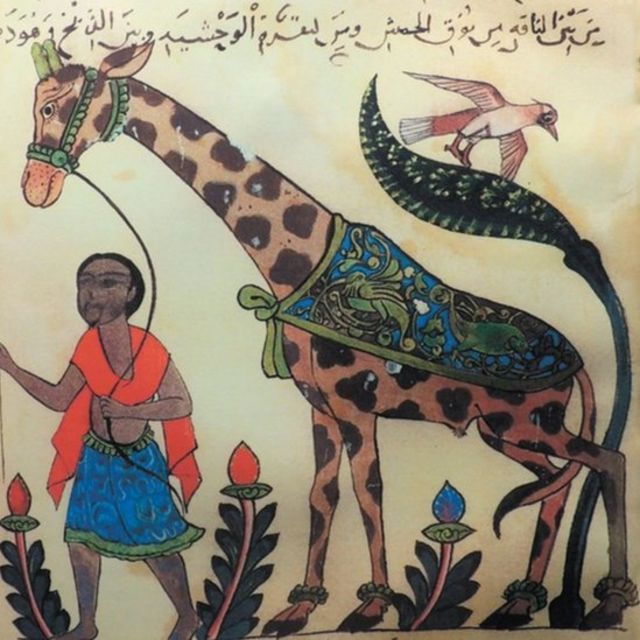

،تصویر کا ذریعہKITĀB AL-HAYAWĀN

،تصویر کا کیپشن

الجاحظ کی تصنیف کتاب الحیوان میں ساڑھے تین سو جانوروں کا احوال بیان کیا گیا ہے

ایک نسل کی دوسری نسل میں تبدیلی

جاحظ اس بات کے قائل تھے جانوروں کی ایک نسل مختلف عوامل کی وجہ سے دوسری نسل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔

ماحولیاتی عوامل کا اثر

جاحظ کا خیال تھا کہ خوراک، ماحول اور پناہ گاہ ایسے عوامل ہیں جو جانوروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور انھی کے زیرِ اثر جانوروں کی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور جانور بتدریج اپنے ماحول میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈھلنے لگتا ہے۔ اس طرح بہتر خصوصیات والے جانور بقا کی دوڑ میں کامیاب رہتے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں: 'جانور اپنی بقا کی مسلسل جدوجہد میں مگن ہیں اور وہ ہر وقت خوراک حاصل کرنے، کسی کی خوراک بننے سے بچنے، اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔'

یہ وہی نظریہ ہے جو بعد میں 'بقائے اصلح' (survival of the fittest) کہلایا۔

جاحظ کے ان خیالات کا اثر بعد میں آنے والے مسلمان مفکرین پر بھی ہوا، چنانچہ ہمیں ان کی بازگشت فارابی، ابن العربی، رومی، البیرونی، ابنِ خلدون اور دوسرے حکما کے ہاں ملتی ہے۔

علامہ اقبال نے بھی جاحظ کا ذکر کیا ہے۔ اپنے خطبات کے مجموعے 'ری کنسٹرکشن آف ریلیجیئس تھاٹ ان اسلام' (اسلامی مذہبی فکر کی تشکیلِ نو) میں لکھتے ہیں کہ 'یہ جاحظ تھا جس نے نقلِ مکانی اور ماحول کی وجہ سے جانوروں کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔'

ارتقا کے بارے میں مسلمانوں کے یہ تصورات 19ویں صدی کے یورپ میں خاصے عام تھے۔ حتیٰ کہ ڈارون کے ایک ہم عصرجان ولیم ڈریپر نے 1878 میں نظریۂ ارتقا کو 'محمڈن تھیوری آف ایوولوشن' یعنی 'مسلمانوں کا نظریۂ ارتقا' سے موسوم کیا تھا۔

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ڈارون نے جاحظ کے خیالات سے استفادہ کیا تھا، بعض ویب سائٹوں پر لکھا ہے کہ وہ عربی جانتے تھے لیکن اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ وہ ارتقا کے نظریے کے موجد نہ سہی لیکن انھوں نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد اس نظریے کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کر دی جس نے دنیا کا فکری و علمی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔

تاہم جاحظ کا یہ اعزاز ضرور ہے کہ جو بات 19ویں صدی میں ڈارون کو سوجھی، اس کی طرف وہ ایک ہزار سال قبل ہی اشارہ کر چکے تھے۔

علم و دانش اور کتابوں سے عشق جاحظ کی موت کا سبب بھی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 92 سال کی عمر میں شیلف سے ایک کتاب نکالتے ہوئے بھاری بھرکم شیلف ان کے اوپر آ گرا اور یوں اسلامی تاریخ کا یہ یکتا دانشور کتابوں ہی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔

نوٹ: یہ تحریر پہلی بار بی بی سی اردو پر 12 فروری 2019 کو شائع کی گئی تھی۔

https://www.bbc.com/urdu/science-47209339

نئی دہلی: ہمارے باورچی خانے میں عام پائی جانے والی ہلدی سے مؤثر ایندھنی سیل اور بیٹریاں بنانے کی راہ ہموار ہوئی ہیں۔

بھارت میں سری ساتھیا سائی انسٹی ٹیوٹ آف ہائرلرننگ اور کلیمسن نینومٹیریئل انسٹی ٹیوٹ ( سی این آئی) نے ہلدی میں موجود ایک جزو کرکیومِن کو جب سونے کے نینوذرات سے ملایا تو انہیں نے اس سے ایک ایسا الیکٹروڈ بنایا جو ایتھانول کو بہت تیزی سے بجلی میں بدلتا ہے اور اس میں روایتی طریقوں سے 100 درجے کم توانائی لگتی ہے۔

اس اہم پیشرفت سے ہائیڈروجن فیول سیل کی منزل اور قریب آگئی ہے تاہم تجارتی پیمانے پر تیاری کے لئے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ سی این آئی کے سربراہ ڈاکٹر اپارو راؤ نے کہا کہ الکحل کی آکسیڈیشن کے لیے جو عمل انگیز (کیٹے لسٹ) درکار ہوتے ہیں ان میں سے کرکیومن والے نینوذرات سب سے مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن جیسے فیول سیل میں احتراق (کمبسشن) کی بجائے کیمیائی تعاملات سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ اس سے بالخصوص کاریں، دیگر آلات اور بیک اپ پاور نظام بنایا جاتا ہے۔ اس فہرست میں ہائیڈروجن ایندھی (فیول) سیل کم خرچ اور ماحول دوست ثابت ہوئے ہیں۔

قدرتی طور پر ہائیڈروجن ایک مرکب کی صورت میں ملتا ہے اور اسی وجہ سے اسے قدرتی گیس اور ایندھن سے اخذ کیا جاتا ہے۔ اب روایتی طریقوں سے ہائیڈروجن بنانے کی قیمت ماحولیاتی اثرات کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔

پھر ہائیڈروجن کو سیلنڈر میں بھرکر رکھنا بھی کسی چیلنج سے کم نہیں۔ اس کے مقابلے میں مکئی، گنے اور دیگر اجناس سے الکحل کی ایک قسم ایتھانول سے ہائیڈروجن کشید کرنا قدرے آسان عمل ہے کیونکہ اس سے مائع ہائیڈروجن ملتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس الیکٹروڈ (برقیرے) بہت مؤثر ہوں اور اس میں ہلدی کا بہترین کردار سامنے آیا ہے۔ یہ الیکٹروڈ کم خرچ اور ماحول دوست ہیں۔

اس سے قبل برقیروں میں پلاٹینم بھی استعمال کیا گیا ہے لیکن وہ پورے عمل میں آکسیڈیشن کے دوران زہریلے مرکبات کی وجہ بنتا ہے اور ایک طرح سے کاربن مونوآکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔ اب سونے کے انتہائی باریک ذرات میں ہلدی کا کیمیکل کرکیومن ملایا گیا ہے اور وہ ایک بہترین الیکٹروڈ ثابت ہوا ہے۔ اس عمل میں نینوذرات سے ایک برقیرہ بنایا گیا اور اس پر کرکیومِن کی چادر چڑھائی گئی ہے۔

توقع ہے کہ اس کم خرچ عمل سے ماحول دوست اور ارزاں ایندھنی سیل بنائے جاسکیں گے۔ دوسری جانب ایندھنی سیل کے علاوہ بھی ان سے حساس سینسر بنائے جاسکتے ہیں جو طبی استعمال میں مددگار ہوسکتے ہیں۔ ایک تجربے میں اس سے دماغ میں ڈوپامائن کی کمی بیشی کو نوٹ کرنے کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا ہے۔

https://www.express.pk/story/2312390/508/

مشی گن: جامعہ مشی گن نے آواز کی لہروں سے چوہوں میں کینسر کی رسولیوں کے خاتمے کی نوید سناتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف یہ تجربہ کامیاب رہا ہے بلکہ اس میں سرطانی پھوڑوں کے دوبارہ نمودار ہونے کی شرح بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔

یہ غیرتکلیف دہ تھراپی ہے جس میں چوہوں کو پہلے جگر کے سرطان کا مریض بنایا گیا۔ پھر ان رسولیوں کو صوتی امواج سےختم کیا گیا ۔ جب رسولیوں کی مناسب تعداد غائب ہوئیں تو جگر فعال ہوگیا اور اس کا اندرونی دفاعی (امنیاتی) نطام جاگ اٹھا اور اس نے باقی بچ جانے والے رسولیوں کو ختم کردیا ، یہاں تک کہ مرض کا دوبارہ حملہ بھی نہیں ہوا۔

جامعہ مشی گین میں بایو میڈیکل انجنیئرنگ کے ماہر زین ژو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم آواز سے رسولیوں کا مکمل خاتمہ کرسکتے ہیں لیکن اگر جگر کے اوپر سرطانی پھوڑے 50 سے 75 فیصد تک کم کردیئے جائیں تو امنیاتی نظام باقی ماندہ رسولیوں اور سرطانی خلیات کو ازخود ختم کردیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 80 فیصد چوہوں میں کینسر لوٹ کر نہیں آیا جو ایک بڑی کامیابی ہے۔

آواز سے سرطان کا گھیرا تنگ

اس ٹیکنالوجی کو ہسٹوٹرپسی کا نام دیا گیا ہے جس میں آواز کی لہروں سے ملی میٹر درستگی تک سرطانی پھوڑوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ انسانوں پر بھی اسے آزمایا گیا ہے لیکن ان کے نتائج میں ابھی وقت لگے گا۔

اگرچہ کینسر کے بعض حصوں کو چھوڑدینا طبی عقلمندی نہیں لیکن کئی پیچیدہ تناظر میں کینسر کے پھوڑے مکمل طور پر براہِ راست ختم نہیں کئے جاسکتے کیونکہ رسولی کی جگہ، سائز اور درجات اسے ناممکن یا مشکل بناسکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آواز سے سرطانی رسولیوں کو 50 سے 75 فیصد ختم کرکے اس پر امنیاتی نظام کو دیکھا گیا ہے۔

ماہرین پرامید ہے کہ اس تدبیر پر دیگر ماہرین بھی غور کریں گے کیونکہ یہ جگر کے سرطان کے لیے بہت امید افزا ثابت ہوئی ہے۔ سب سے عام سرطان کی فہرست میں جگر کا کینسر بھی شامل ہے اور اموات کی وجہ بھی ہے۔ اس تھراپی میں جسمانی عکس نگاری کی عام الٹراساؤنڈ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ریڈیو تھراپی اور کیموتھراپی کے ڈھیروں منفی اثرات سے بھی بچاسکتا ہے۔

اس ٹیکنالوجی کو ہائی ایمپلی ٹیوڈ مائیکروسیکنڈ لینتھ الٹراساؤنڈ کا نام دیا گیا ہے۔ جب اسے رسولی پر مرکوز کیا جاتا ہےتو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے۔ مائیکروسیکنڈ کی لہریں رسولی پر خردبینی بلبلے بناتی ہے جو پھیل کر پھٹتے رہتے ہیں۔ اس سے سرطانی رسولی دھیرے دھیرے ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہوکر ختم ہوجاتی ہے۔ مشی گن کے ماہرین13 برس سے اس ٹیکنالوجی پر کام کررہے ہیں۔

https://www.express.pk/story/2312358/9812/

نیویارک: سیکڑوں سائنس دانوں نے لگ بھگ ایک لاکھ افراد کے دماغی ایم آر آئی اسکین کو دیکھتے ہوئے پیدائش سے سو برس تک دماغی تبدیلیوں کا ایک مکمل نقشہ بنایا ہے جسے ہم ’دماغ کا نفسیاتی، ذہنی اور فعلیاتی اٹلس‘ کہہ سکتے ہیں۔

اس سے قبل ڈیٹا نہ ہونے کی بنا پر دماغی تبدیلیوں اور نشوونما کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا بڑا مشکل تھا تاہم اب 200 سائنسدانوں کی کاوش سے یہ مشکل حل ہوگئی اور اس کا سارا ڈیٹا مفت میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اس تحقیق سے کھوپڑی کی بیرونی ساخت و شکل کے متعلق بھی دلچسپ انکشافات ہوئے ہیں جنہیں اس سے قبل سنجیدگی سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ دوسری جانب انسان میں زبانوں کے استعمال اور ڈیمنشییا جیسی کیفیات کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔

جرنل نیچر میں شائع رپورٹ کے مطابق ایم آر آئی اسکین میں دماغ کی ساختی تبدیلی اور نشوونما بھی واضح ہے۔ اس کے علاوہ عام طالب علم بھی 10، 15، 20، 30 اور یہاں تک سو برس کی دماغی تبدیلیوں اور اس کے حجم سے واقف ہوسکتا ہے۔ یوں یہ نقشہ کسی خزانے سے کم نہیں۔

پھر مختلف ڈیٹا پوائنٹس سے گراف بناکر دماغ کے مختلف گوشوں پر وقت کے اثرات معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ اس تحقیق میں کئی ممالک کے 123,984 ایم آر آئی اسکین شامل کیے گئے۔

تمام اسکین لگ بھگ 100 مطالعوں اور سروے سے لیے گئے تھے اور اس میں مجموعی طور پر 200 سے زائد سائنسدانوں کی محنت شامل ہے۔ اس میں پیدائش کے بعد کے بچے سے لے کر 100 سال کے افراد کے دماغی اسکین شامل کئے گئے تھے۔

ابتدائی تحقیق سے بہت سی دلچسپ باتیں سامنے آئی ہیں ان میں دماغ کے گرے علاقوں، سفید مادوں کے حجم اور دماغی مائعات وغیرہ کو بھی نوٹ کیا گیا۔ سائنس دانوں نے اسی بنا پر ڈیٹا کو گراف اور کئی طرح سے پیش کیا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی رہے۔

پہلے خیال تھا کہ دماغی گرے میٹر کا حجم تین سے چار سال کی عمر تک اپنے عروج پر ہوتا ہے تاہم نئے ڈیٹا سے معلوم ہوا ہے کہ رحم مادر کے میں رہتے ہوئے وسطی مدت میں بچے کا گرے ایریا بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پانچ سے چھ برس تک عروج پر جاتا ہے۔ اس کے بعد زوال شروع ہوجاتا ہے۔

اسی طرح اے ڈی ایچ ڈی، آٹزم، الزائیمر، بائی پولر ڈس آرڈراور شیزو فرینیا وغیرہ میں بھی دماغی اسکین کی تبدیلیوں پر گہرائی سے غور کیا گیا۔

https://www.express.pk/story/2311944/9812/

لیڈز: یونیورسٹی آف لیڈز کے سائنسدانوں نے ایک بہت چھوٹا، نرم اور ریشے (ٹینٹیکلز) والا روبوٹ بنایا ہے جو انسانی جسم بالخصوص پھیپھڑوں کی گہرائی میں اتر کر نمونے جمع کرسکتا ہے اور ادویہ بھی پہنچا سکتا ہے۔

اسے ’بازوؤں والا مقناطیسی روبوٹ‘ بنایا گیا ہے جس نرم سلینڈر نما ساختوں سے بنایا گیا ہے اور سانپ کی مانند مخصوص انداز میں رینگتا ہوا پھیپھڑے کے تنگ اندرونی حصہ تک پہنچتا ہے اور گہرائی تک جاکر اپنا کام کرتا ہے۔

جامعہ لیڈز میں روبوٹکس کے ماہر پروفیسر پائٹرو ویلڈاسٹری کے مطابق اگر یہ عجیب اور پراسرار شے ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بدن کو کم سے کم نقصان پہنچائے بغیر انسانی جسم کی گہرائی تک اترا جائے اور وہاں بیماریوں اور سرطان کا مطالعہ کیا جائے۔

فی الحال ایک باریک اور لچکدار ٹیوب ’برونکواسکوپ‘ سے پھیپھڑوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ لیکن اپنی جسامت کی بنا پر استعمال محدود ہوتا ہے اور وہ مزید گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ آگے چل کر انسانی پھیپھڑوں کی راہ تنگ اور پیچیدہ ہوتی جاتی ہے۔ دوسری جانب مریض کے ناک اور منہ سے برونکواسکوپ پھیھپڑوں میں ڈالی جاتی ہے جس سے خود مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔

اسی ضرورت کے تحت مقناطیسی روبوٹ بنایا گیا ہے جو صرف دو ملی میٹر وسیع ہے اور باہر سے مقناطیسی انداز میں کنٹرول کیا جسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھیپھڑے کی انتہائی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں تمام امراض کے لیے ایک نیا انقلابی تشخیصی آلہ ثابت ہوسکتا ہے۔

اس روبوٹ کے بازو کے اندر انتہائی باریک مقناطیس لگائے گئے ہیں جو اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مستقبل میں ڈاکٹر باہر موجود ایک ڈسپلے پر روبوٹ کی حرکات نوٹ کرسکیں گے اور پھیپھڑے کی کیفیات معلوم کرسکیں گے۔ تاہم پہلے مرحلے میں اسے جانوروں اور مردہ انسانوں پر آزمایا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں انسانوں پراس کی آزمائش کی جائے گی لیکن اس میں پانچ سے دس برس لگ سکتے ہیں۔

https://www.express.pk/story/2311877/9812/

سڈنی: آسٹریلوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نفسیاتی اور دماغی علاج سے کمر کا دائمی درد ختم کرنے میں بھی خاصی مدد مل سکتی ہے، بشرطیکہ اسے دواؤں اور جسمانی ورزشوں کے ساتھ جاری رکھا جائے۔

یہ تحقیق اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ اس میں کمر کا دائمی درد ختم کرنے کے حوالے سے 97 طبّی تحقیقات کا جائزہ لیا گیا ہے جن میں 13 ہزار سے زیادہ رضاکار شریک تھے۔

کئی عشروں پر پھیلی ہوئی ان طبّی تحقیقات میں کمر کا درد کم کرنے سے متعلق مجموعی طور پر 17 مختلف تدابیر کے استعمال اور ان کی تاثیر کا تجزیہ کیا گیا تھا۔

تحقیقی مجلّے ’’برٹش میڈیکل جرنل‘‘ (BMJ) کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس نظرِ ثانی تحقیق (ریویو ریسرچ) سے معلوم ہوا ہے کہ کمر کے دائمی درد کے علاج میں جب بھی دواؤں اور فزیو تھراپی کے ساتھ نفسیاتی معالجے کی مختلف تدابیر بھی اختیار کی گئیں تو بہتر نتائج حاصل ہوئے۔

مطلب یہ کہ جن مریضوں کا علاج صرف ادویہ اور فزیوتھراپی سے کیا جارہا تھا، ان کے مقابلے میں ایسے مریضوں میں کمر کا دائمی درد زیادہ نمایاں طور پر کم ہوا کہ جنہیں اس سب کے ساتھ ساتھ نفسیاتی علاج سے بھی گزارا گیا۔

ان مریضوں میں نہ صرف درد کی شدت بہت کم ہوئی بلکہ وہ اپنے روزمرہ معمولات بھی دوبارہ سے انجام دینے کے قابل ہوگئے۔

یونیورسٹی آف سڈنی، آسٹریلیا میں کی گئی اس تحقیق سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہوا ہے کہ اگر جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ ذہنی علاج پر بھی توجہ رکھی جائے تو بہتر افاقہ ہوسکتا ہے۔

https://www.express.pk/story/2310477/9812/

کراچی: ماہرین کی عالمی ٹیم نے ایک اہم بنیادی ذرّے ’’ڈبلیو بوسون‘‘ (W Boson) کی درست ترین کمیت معلوم کرلی ہے جو ہمارے اب تک کے بہترین اور محتاط ترین تخمینوں سے 0.1 فیصد زیادہ ہے؛ جبکہ اس پیمائش میں غلطی کا امکان بھی صرف 0.01 فیصد کے لگ بھگ ہے۔

بعض سائنسدان اس فرق کو ’’پانچویں کائناتی قوت‘‘ کا ایک اور اشارہ قرار دے رہے ہیں۔

اس پیمائش کا اعلان گزشتہ ہفتے امریکا کی ’’فرمی نیشنل ایکسلریٹر لیبارٹری‘‘ المعروف ’’فرمی لیب‘‘ میں تقریباً بیس سال سے جاری ایک عالمی منصوبے ’’سی ڈی ایف کولیبوریشن‘‘ کی جانب سے کیا گیا ہے۔